川普提出的设立“和平委员会”的构想正在继续发酵,越来越多的国家表示已经受到邀请,阿根廷总统米莱、匈牙利总理欧尔班已经表态同意加入委员会。从已经披露的有关信息来看,川普设想中的这个“和平委员会”,是对现行国际秩序的彻底颠覆,不仅把“议而不决”的“废话俱乐部”的联合国架空,更是对现存国际秩序的基石“国与国一律平等”信条的大胆抛弃。

在全球化的话语场中,“国家不分大小强弱一律平等”是被反复强调的外交准则,是写进国际公约的庄严条款。这一理念最早可追溯至1648年《威斯特伐利亚和约》确立的主权国家体系,强调国家作为国际法主体享有平等地位,后来成为联合国的基石之一,《联合国宪章》第二条第一款明确规定:“本组织系基于各会员国主权平等之原则”。

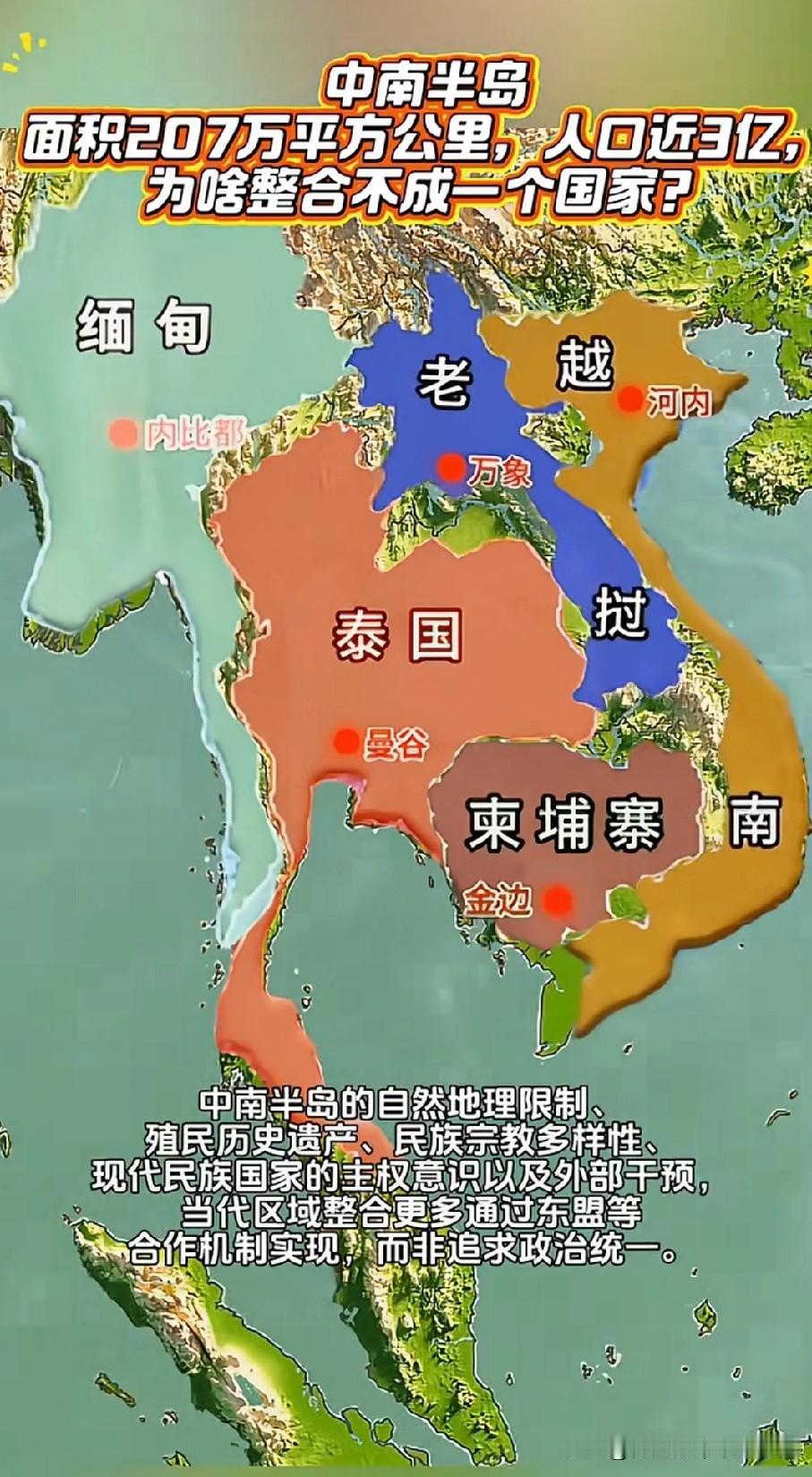

但当我们抛开口号的滤镜,审视这个星球上真实的权力版图与发展图景,便会赫然发现:国与国之间的不平等,从来不是主观臆断的偏见,而是嵌在地理禀赋、历史进程、制度选择中的客观事实。联合国安理会常任理事国的一票否决权、国际货币基金组织中的投票权分配、世界银行决策机制等,都体现了事实上的不平等。有人将这份不平等视为“政治不正确”的禁忌,有人用“发展阶段不同”的话术模糊本质,有人甚至将承认落差等同于“贬低自身”或“宣扬霸权”——可越是回避,这份由实力、资源、话语权筑成的鸿沟,就越在现实中横亘成无法逾越的壁垒。

不敢承认国与国的不平等,本质上是三种心态在作祟:一是弱者的“自尊焦虑”,将承认差距等同于承认失败,用“我们终将超越”的虚幻口号,掩盖现实中亟待解决的问题;二是强者的“虚伪克制”,嘴上喊着“平等互利”,实则害怕戳破谎言后,失去维系霸权的道德遮羞布;三是理想主义者的“认知误区”,将“权利平等”与“实力平等”混为一谈,误以为在法律条文上的平等,就能消弭现实中的落差。于是,整个国际社会便在这种集体回避中陷入虚幻而不能自拔。

将“国与国一律平等”绝对化,不敢或不愿承认真实客观存在的国与国之间的不平等,就会陷入以下困境:

忽视国际治理的现实需求:国际事务的决策需要效率,完全平等的协商机制往往导致议而不决。大国在维护国际秩序、提供公共产品方面承担更多责任,也相应获得更多话语权,这是国际体系的客观现实。1月7日,川普政府宣布退出并停止资助66个国际组织和条约机构,就是对现有全球治理模式的一次刻意战略性突破,因为这种模式非但没有解决问题,反而使问题愈演愈烈。

混淆形式平等与实质正义:将资源贫乏的小国与发达国家置于完全平等的谈判地位,看似公平,实则可能损害小国利益。国际社会中的“特殊与差别待遇”原则,正是为了弥补事实不平等,追求实质正义。

“国与国一律平等”,可以说是自启蒙运动以来,白左在国际领域最大的叙事,体现了白左在处理国际关系时,将抽象的道德原则凌驾于现实政治之上,忽视国际政治的复杂性及将国家利益等同于“民族主义”或“排外主义”,忽视国家作为人民利益代表者的正当角色的思维特性。

其实,稍微有点头脑的人都知道,被白左奉为圭臬的所谓“国与国一律平等”,就和他们喋喋不休的“人与人一律平等”一样,都是一个伪命题。但这两个命题,自启蒙运动之后广为流传,已经成为碰不得也说不得的天然的“政治正确”。“人与人一律平等”以及由此衍生出来的“一人一票制”成为民主制的最基本要求,“国与国一律平等” 以及由此衍生出来的联合国成员国无论大小贫富均享有平等投票权成为处理国际事务的最基本准则。

但问题恰恰就出在这两个“一律平等”。“一人一票”民主制是现代西方乱象的最核心原因,“一国一票”是联合国混乱的最基本原因,幸好还有五大常任理事国的“一票否决权”在起刹车作用,否则就更不知道乱到何种程度了。

如果联合国真的解散了,一大批具有寄生属性的国家就会失去稳定的经济来源。同时又因失去国际话语权,没有了被利用价值又会被某些国家抛弃,失去一大笔不义之财。其实它们本身就不具备成为一个现代国家的能力,它们还在文明进化的道路上蠕动,就像有些人根本不具备一个现代公民的基本素养一样,他们距现代文明还有不小距离。从一个国家来说,这样的人不应该有决定国家治理的能力及权利;从国际上说,这样的国家不应该有决定国际事务的能力及权利。

这是一个显而易见的客观事实,但几乎所有人都视而不见,或心里清楚但不敢说出来,只有川普,敢于当众戳破这个虚幻的肥皂泡。

接下来真正的看点,可能不在于“有没有这个委员会”,而在于它会不会在达沃斯或之后被进一步“实体化”:成员名单如何构成、与联合国机制如何衔接或竞争、资金规则是否会被修改,以及关键盟友会选择观望、参与、还是公开抵制。

对于全球治理来说,这更像是一场压力测试:当传统多边机制被批评效率不足时,新机制若以强人主导与资金门槛换取速度,国际社会愿意付出多大的制度代价。