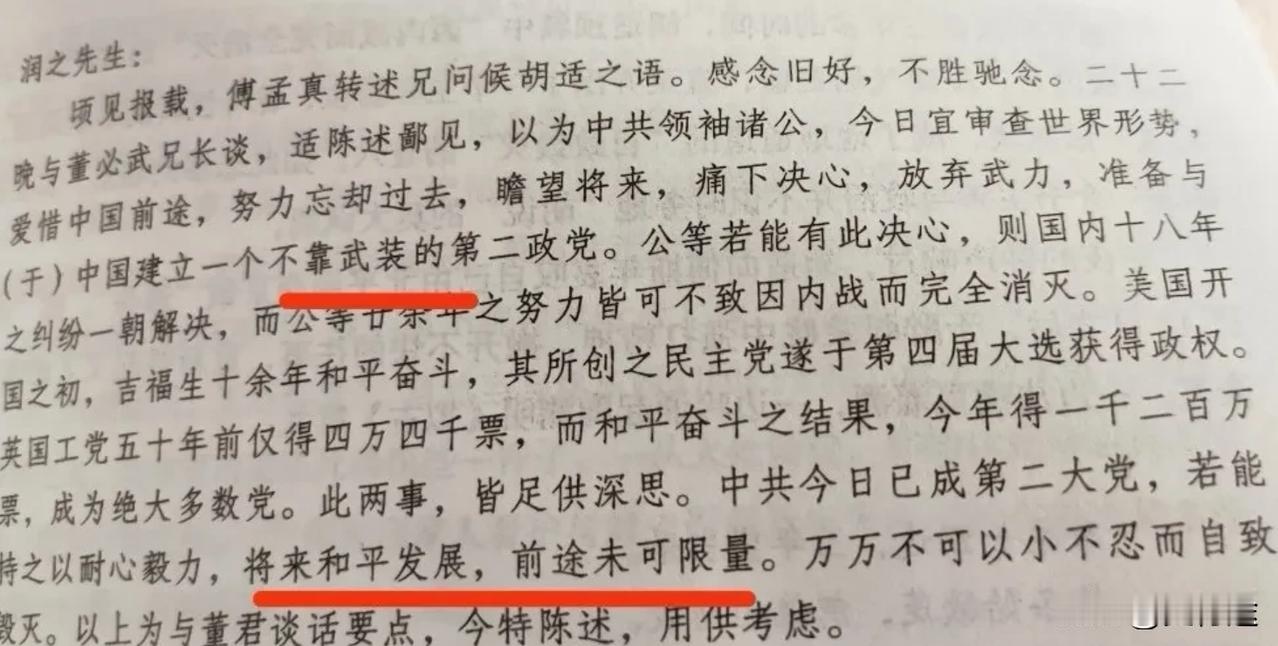

胡适写给毛主席的信,见识平庸,幼稚至极。抗战时劝国民党投降日本,解放战争时期又劝我党投降国民党。投降二字,贯彻其人生始终。 提起胡适给毛主席写过信,不少人第一反应是惊讶:这位一辈子自称“自由主义知识分子”的人,怎么会跑去劝一个拿枪打天下的政党“放下武装,回到宪政轨道”。抗战刚胜,日本枪声还没彻底远去,他托人转信,话里话外劝中共别再搞武装斗争,要按国民党那一套“宪政游戏”来玩。很多年后回头看那封信,就有了那句重话:见识平庸,幼稚至极。 往前倒一点,他对待日本的那一整套态度,其实早把底牌摊开了。 他公开讲过,日本“不是中国的敌人”,真正的病根在于“误会”和“仇恨”。在他嘴里,中日问题最大障碍不是东京的军国主义,而是中国自己这边的“抗日分子”。这些人“太仇日”,气势汹汹,把日本惹毛了,于是日本才要惩罚、报复。 这种说法一出,黑白立刻掉个个,侵略者像是“脾气不好但可沟通的邻居”,抵抗的人倒成了搅局的人。妥协投降在他那套话术中,被说成“文明”“有教养”,武装反抗就被归到“野蛮粗暴”,损伤“国际观感”,容易让“友邦惊诧”。听上去很斯文,骨子里却是要把刀从敌人脖子上往自己这边挪。 一战时期,日本拿着枪逼北洋政府接受丧权辱国的条款,全国舆论一片骂声,骂卖国、骂软骨头。胡适写文章的方向完全反着来,夸北洋“知己知彼,能柔亦能刚”,说这是外交史上少见的漂亮仗,中国外交“有开明之望”。街上学生游行,他看不惯,说这些人“得了爱国癫”。这几个字扎心,很难不记在小本本上。 九一八之后,东北已经被占,他对宋子文的劝告更直接:反正打不过,不如顺水推舟,把东北送给日本,换个太平日子过。他还抛出那句广为流传的话——情愿亡国,也不要对日作战。很多人听了直摇头,这种宁肯跪着活,也不肯站着挨打的逻辑,一下把他的真实立场暴露得干干净净。 北大礼堂那场风波,是他和年轻一代正面撞上的一刻。 一九三四年秋,第三院大礼堂开大会,厅里厅外挤得满满当当。胡适站在台上,脸涨得通红,拼命解释自己的“抵抗三日亡国论”,大意就是中国一旦跟日本打仗,最多撑三天就得完蛋。台下学生根本不认这套,他刚说一句,就起一片嘘声,有人回忆说,只听清“打仗三日就亡国”几个字,后面全被嘘声盖住。最后他灰头土脸下台,过了好一阵子不敢在北大露面。讲理的一方自认为冷静,听的一方只觉得窝火,双方之间的鸿沟就这么越拉越大。 局势越紧,他的退路就画得越大。 一九三五年华北风雨骤紧,日本在那一带节节蚕食,他开始给蒋介石出更“硬”的主意:干脆放弃东北三省,承认伪满洲国。写信过去,说要有“壮士断腕”的决心,以数千万东北民众被日本蹂躏五十年为代价,把那块地方和资源让出去,换一个“继续剿共五十年”的空间。 在他构想里,日本“梦寐以求”的就是中国承认满洲国。中国不承认,国际上也不好承认,日本只好在华北制造一件又一件暴行来逼迫。于是日本的枪炮,在他那张嘴里,被解释成一种“焦虑的提醒”。责任又轻轻推回本国政府:是中国不肯“满足日本”,才惹来这许多麻烦。 这种思路往下走,就变成一套完整的劝降方案。 他劝蒋介石,要狠下心来做这个牺牲,不要在乎个人名声,不要太在乎老百姓的情绪,对日本妥协,让百姓吃点苦,骂名都压在委员长一人身上,换的是所谓“和平”。宋子文看了回信,话里话外就一句意思:这想法已经丧心病狂,连自己都看不下去。连一向“通洋眼”的买办派都说过分,这个度大概就可以想象了。 对外,他永远劝“和”,对内,他的刀口对准的却是另一拨人。 在他的判断里,中共那一伙是“残破无力的土匪”,应该“赶尽杀绝”。对日本,他讲“误会”“仇恨”“和平调整”;对共产党,他讲“土匪”“清除”“剿共五十年”。一边是坐下来讲道理的“友邦”,一边是必须拔根的“祸患”,态度泾渭分明。 一九三六年前后,他还在告诫社会:不可以仇恨日本,这个情绪一天不消除,中日关系就没法调整,两国合作、亲善就无从谈起。侵略者的炮声被放到一边,国人心里的愤怒倒成了首要需要处理的问题。 一九三七年七月,卢沟桥的枪声已经响起,日军坦克开到家门口,蒋介石在庐山谈话中宣布全民族抗战。这个节骨眼上,胡适仍旧坚持自己的路,跑到庐山当面进言,劝蒋再试一次和平努力,争取一个“五十年和平”。对很多人来说,这是在国家生死线上的最后退路了,对他来说,却像是在做一笔长远生意。 这套做人做事的方式,最终也换来蒋介石的一通重话。 抗战结束,轮到内战登场,他看见枪口从日本人手里转到中国人之间,又忍不住重复老习惯。对蒋,他早就说过“不要打仗,尽量让”;对毛主席,他送上一封信,劝中共放下武装,接受国民党主导的宪政框架。上半场让中国向日本低头,下半场劝共产党向国民党低头,主角换了,剧本不变。 所以才有人用一句重话盖过来:抗战时劝国民党投降日本,解放战争时期又劝我党投降国民党,“投降”二字,贯穿其一生。

评论列表