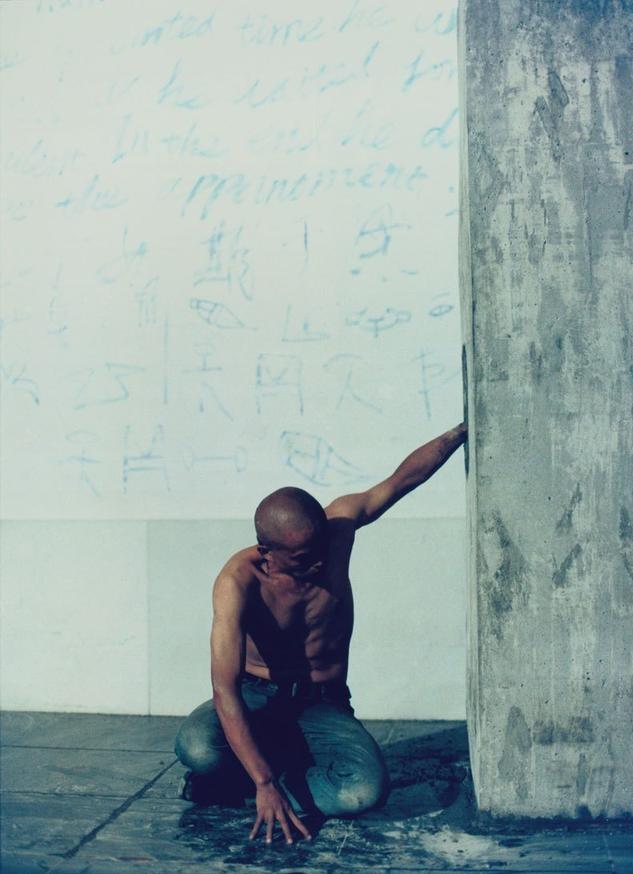

2003年,在云南丽江街头,一个男子把自己的手浇筑在水泥墙里,直至墙面干透,路过的人都很不理解,纷纷表示:“这人脑子有毛病。” 2003年的云南丽江,那是一个喧嚣的旅游旺季,但在一处街头,时间仿佛被暴力地按下了暂停键,一堵灰色的水泥墙矗立在那里,诡异的是,墙体中“生长”出了一只血肉之躯的手臂,这只手的主人叫何云昌,此时他已经保持这个姿势接近24小时。 这不是魔术,也没有机关,水泥是真的,正在发生化学反应逐渐硬化,肉体被封死在工业材料里的窒息感也是真的,路过的游客停下脚步,有人举起相机,更多人摇着头啐了一口:“疯子,这人脑子有病”。 在这个漫长的昼夜里,何云昌不仅要忍受肢体的麻木,还要在众目睽睽之下解决吃喝拉撒,排泄物与汗水的尴尬,和那只无法动弹的手臂一起,构成了一幅极度荒诞的画面,他把自己活成了一座“受难的雕塑”。 在那个瞬间,他自比为《庄子》里那个抱柱而死的尾生,为了一个约定,他在桥下等到河水暴涨,最终溺毙,只不过,尾生等的是爱人,何云昌等的是一个让社会“痛”一下的机会,很多人不解,一个拿过全国美展铜奖、在云南艺术学院端着“铁饭碗”的油画系老师。 为什么要要在1993年扔掉画笔,跑到昆明当个“疯子”何云昌的答案很生硬,也很诚实,他说那种安稳的教学生活让他感到窒息,画笔已经描绘不出心跳的频率,他需要一种更直接的媒介,那就是肉身。 这种“直接”在2010年的作品《一米民主》中,变成了一场令人胆寒的数学博弈,并没有什么宏大的叙事,现场只有25名观众和一个无记名投票箱,何云昌把自己的身体交给这25个人处置:如果赞成票多,医生就在他身上切开一条口子,不一会结果就出来了。 12票赞成,10票反对,3票弃权,简单的多数决原则生效了,医生手起刀落,在何云昌身上划开了一条长达1米、深及脂肪层的伤口,全程没有麻醉,血腥味瞬间弥漫了整个空间,这是一场关于“程序正义”的残酷代数。 那12个投赞成票的人,只需要轻轻举手,成本几乎为零,执行命令的医生,只是在完成技术动作,而所有的后果,那撕心裂肺的剧痛和永久的疤痕,却必须由何云昌一个人的肉身来承担,这哪里是民主的胜利,这分明是投票箱里的暴政。 当集体决策的结果指向暴力时,那些举手的人,真的无辜吗,这种对规则的肉身测试,早在2008年就发生过一次,那一次他把目光对准在了《一根肋骨》中,他说服医生取出了自己左侧第8根肋骨。 这根带着体温的骨头,随后与1200克黄金熔铸在一起,制成了一根项链,他把它送给了生命中重要的五位女性《圣经》里说女人是男人的一根肋骨,那是造物主的恩赐,但何云昌把这个逻辑给颠覆了。 他不接受“被动创造”他选择“主动割舍”黄金是俗世的硬通货,肋骨是生命的支柱,两者结合,不仅讽刺了情感的物质化,更像是一种血淋淋的献祭,在何云昌的逻辑里,水泥和钢铁总是扮演着反派。 2005年的《将军令》那简直是一场流体与固体的战争,水泥浆直接浇筑到了他的胸口,随着水分蒸发,水泥开始收缩、硬化,而有血有肉的胸膛还在呼吸、起伏,这种物理属性的对抗,最终在他身上崩裂出了2000多道细密的伤口。 这像极了我们每个人的生存状态:柔软的个体,试图在坚硬的社会规则中呼吸,最后难免遍体鳞伤,早在刚辞职那会儿,他就曾在《与水对话》里,倒吊在梁河之上,划破双臂,试图用滴落的鲜血“劈开”流动的河水。 从对抗自然,到对抗工业水泥,再到对抗社会规则,他的对手越来越无形,也越来越强大,直到今天,依然有无数人骂他在作秀,是“审丑”,是“苦难表演”面对这些指责,何云昌只扔回了一句话:“如果艺术必须优雅,那苦难将永远失语”。 信息来源:环球人物——何云昌,身体如烟花,燃烧即表达