一团乱麻的电

事情要从那一团看不见、摸不着,但偶尔会把你手指尖打得生疼的东西说起。

时间回到 18 世纪中叶。那时候的电学,与其说是一门科学,不如说是一场表演。宫廷里的贵族们穿着丝绸衣服,在摩擦起电的机器旁排着队,等着体验那种酥酥麻麻的刺痛感。他们惊叫、大笑,他们觉得这玩意儿比下午茶有趣多了。莱顿瓶(那个能储存电荷的玻璃罐子)刚刚被发明出来,人们发现如果把这东西串联起来,能把一整队手拉手的士兵电得同时跳起来。

大家都很开心,除了那些真正的物理学家。

此时的物理学界正陷入一种深深的焦虑。艾萨克·牛顿已经在前一个世纪把万有引力定律甩在了桌面上,告诉大家宇宙是有秩序的,力与距离的平方成反比。重力是如此优雅,如此精确,只要你给出一个质量,给出一个距离,算式就在那里,不偏不倚。

可是电呢?它有时候吸引,有时候排斥。它受天气影响,潮湿一点它就消失了,干燥一点它就到处乱窜。并没有人知道两个带电体之间的力到底有多大。大家只知道“离得越近,劲儿越大”,但这算什么定律?

那时候的电学论文画风清奇。科学家们在论文里写道:“我把带电的玻璃棒凑近羽毛,羽毛飞快地跑了,真的很神奇。”或者是:“火花有两英寸长,蓝色的,很漂亮。”

没有公式。没有数字。没有精确的测量。只有定性的描述和一堆关于“电流体”的哲学猜测。本杰明·富兰克林虽然聪明地提出了正电和负电的概念,把一团乱麻稍微理出了一点头绪,但他也没法告诉你,两个正电荷之间那个要把对方推开的力,到底是多大。

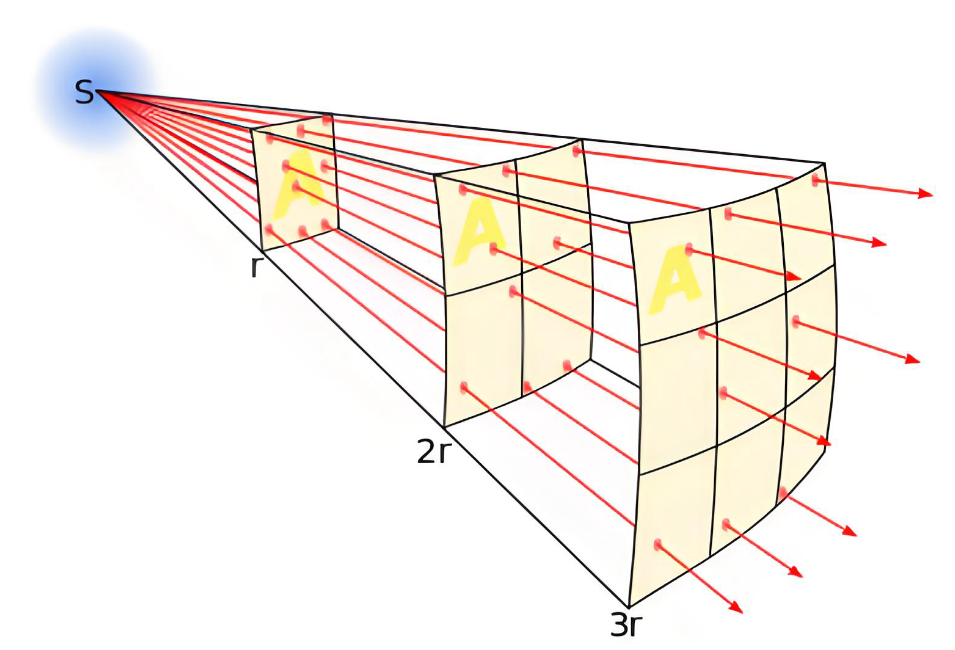

每个人都想找到那个公式。大家都猜那个公式应该长得像万有引力定律。约瑟夫·普利斯特里,就是那个发现氧气的科学家,他在 1767 年就猜到了。他注意到带电金属杯内部没有电力,这和万有引力在球壳内部为零的数学推导很像,于是他大胆推测:电力也遵循平方反比定律。

但也只是猜测。

猜测在物理学界不值钱。你得证明。你得拿出一组数据,画出一条曲线,然后把那个公式写下来,还要保证任何人在任何地方只要照着做,结果都一样。

这太难了。

重力好测量,因为地球就在这儿,苹果就在这儿,质量是稳定的。但电荷会泄露。你刚给一个小球充上电,空气里的灰尘、支架上的微小湿气,甚至你呼吸出来的水汽,都在偷偷地把电荷运走。你还没来得及读数,力就已经变了。

而且那个力太小了。两个带电小球之间的力,微弱到连一只蚊子的呼吸都比它重。你要怎么在一个充满振动、气流和静电干扰的世界上,测量这么微弱的一个力?

这需要一个对精度有着病态追求的工程师。查尔斯·奥古斯丁·德·库仑登场了。

修碉堡的工程师

库仑其实不是个纯粹的理论物理学家。在很长一段时间里,他的工作是修碉堡。

他毕业于皇家工程学院,是个正儿八经的军事工程师。他在马提尼克岛待了九年,那是加勒比海上的一个法国殖民地。他在那里干什么呢?指挥工人们搬石头,计算土墙的压力,设计防御工事的结构。听起来和电学风马牛不相及。

但正是这段经历塑造了他。在马提尼克岛,他不仅要和热带的疟疾作斗争,还要解决非常实际的工程问题:一根梁能承受多大的力?一堵墙会不会被土压垮?摩擦力到底是怎么回事?

特别是摩擦力。这是工程师的噩梦,也是物理学家的盲区。

为了搞清楚摩擦和扭转,库仑在 1777 年回到法国后,参加了巴黎科学院的一个悬赏竞赛。题目是关于制造航海罗盘的。为了让罗盘的指针灵敏,必须减少轴承的摩擦。库仑想了一个办法:为什么要用轴承呢?为什么不把针悬挂在一根细丝上呢?

当他研究这根悬挂的细丝时,他发现了一个惊人的现象。

如果你用一根金属丝悬挂一个物体,然后转动那个物体,金属丝就会产生一个反抗的力矩。库仑通过无数次枯燥、重复、极其考验耐心的实验,确立了一个定律:金属丝扭转时的反抗力矩,与扭转的角度成正比。

这就是胡克定律在扭转上的应用。但这不仅仅是一个定律,这是一把钥匙。

这把钥匙可以打开微观力学的大门。

你想想看,如果你想测量一个力,通常你会用天平。天平的一端放物体,另一端放砝码。但如果那个力比最小的砝码还要小一千倍怎么办?

库仑看着那根细细的金属丝,心里有了主意。如果那个微小的力能推动一根悬挂的杆子转动一点点角度,而我知道这个角度对应多大的扭转力矩,那我不就知道了那个力的大小了吗?

1785 年,库仑已经是一个 49 岁的中年人了。他带着他的新发明——扭秤,走进了电学的战场。他要挑战那个没人能解开的问题:电荷之间的力,到底遵循什么规律?

玻璃罐里的精细活

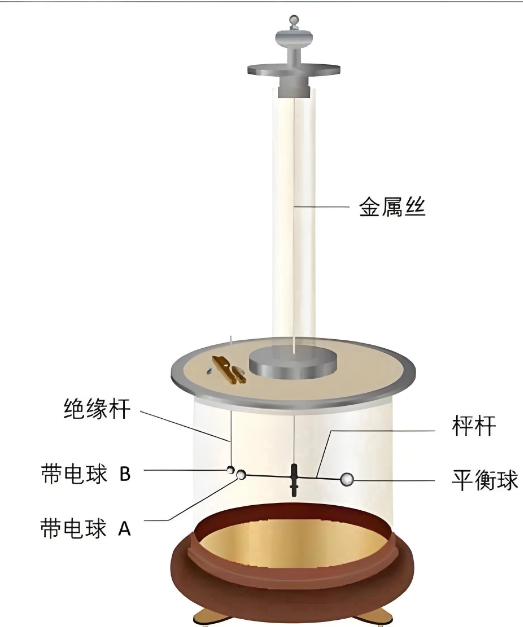

库仑的这个装置,是一个玻璃圆筒,大概 12 英寸宽,12 英寸高。玻璃是为了挡风。在这个尺度的测量里,你打个喷嚏产生的气流就能毁掉整个实验。圆筒上面盖着一块玻璃板,板中间立着一根玻璃管。

在玻璃管的顶端,有一个可以转动的测微计。从测微计的中心,垂下来一根丝。

这根丝是整个装置的灵魂。它是一根银丝,细得像头发一样。库仑甚至尝试过用极细的金丝。这根丝的下端,悬挂着一根横杆。横杆是用涂了火漆的麦秆做的。为什么用麦秆?因为它极轻,而且绝缘。

在横杆的一端,粘着一个木髓球。这是一种像泡沫塑料一样轻的植物材料。为了平衡,横杆的另一端有一个平衡球。

这就是全部的活动部件。一个悬在银丝上的麦秆和木髓球。

现在,实验开始了。

库仑先把那个悬挂的木髓球(我们叫它球 A)调整好,让它静止。然后,他拿出一根绝缘棒,棒头带着另一个一模一样的木髓球(我们叫它球 B)。

他给这两个球带上同种电荷。怎么带?很简单,让它们接触一下带电体就行。

然后,他把球 B 通过玻璃盖上的一个小孔,插进瓶子里,让它去接触悬挂着的球 A。

就在接触的一瞬间,奇迹发生了。

因为两个球带上了同种电荷,它们开始互相嫌弃。电荷的斥力把球 A 推开了。球 A 带着横杆开始旋转。银丝被扭紧了。

球 A 转啊转,直到银丝扭转产生的反抗力矩,和两个球之间的电斥力达到平衡。这时候,横杆停下来了。

库仑凑近玻璃瓶,眼睛盯着刻度。他读出了一个角度:36 度。

这时候,银丝扭转了 36 度。这个 36 度,就代表了此时此刻,两个球在相距一定距离时的斥力大小。

但这只是第一步。这只是知道了“现状”。为了找规律,库仑必须改变距离,看看力怎么变。

这就是这个实验最反直觉、也是最精彩的地方。通常我们做实验,是改变距离,测量力。但库仑的扭秤反其道而行之。他通过旋转顶部的测微计,强行扭转银丝,把球 A 往回推,逼着它去靠近球 B。

他在和电斥力较劲。

库仑转动顶部的旋钮,银丝被扭得更紧了。那个力矩通过银丝传导下去,逼迫球 A 克服电斥力,向球 B 移动。

他扭啊扭,直到球 A 和球 B 的角距离缩小了一半,变成了 18 度。

这时候,他看了一下顶部的旋钮。他转了多少度?他惊人地发现,他不得不把旋钮转过 126 度。

加上底部的 18 度,银丝总共扭转了 144 度。

停下来算一算。

距离从 36 度变成了 18 度,距离缩小为原来的二分之一。

力(也就是扭转角)从 36 度变成了 144 度。36 乘以 4 等于 144。

力变大了 4 倍。

距离减半,力变四倍。

库仑没有停。他继续转动旋钮,在那根脆弱的银丝断裂之前,他把球 A 逼得更近。直到两个球的距离只有 9 度左右。距离差不多是最初的四分之一。

这时候,银丝的总扭转角达到了惊人的 575 度左右。

575 除以 36,大约是 16。

距离变为四分之一,力变为十六倍。

数据就在那里,赤裸裸地摆在库仑面前。哪怕有漏电的干扰,哪怕有读数的误差,那个趋势也强硬得像一块石头:斥力与距离的平方成反比。

他在实验室里,看着那个封闭的玻璃罐子。罐子里的两个小球静静地悬在那里,维持着一种紧张的平衡。看不见的电场在它们之间推搡,而那根银丝忠实地记录下了这一切。

这就是著名的库仑第一定律:同性电荷相斥,斥力与距离的平方成反比。

电的引力

斥力搞定了。但是引力呢?

异性电荷相吸。这听起来似乎只要把上面的实验反过来做就行了。找两个带异种电荷的球,看它们怎么吸。

如果你真这么想,那就错了。

测量引力是库仑的噩梦。

在斥力实验中,如果你把球推近一点,斥力会变大,试图把你推回去。这叫稳定平衡。就像在碗底放个弹珠,你推它一下,它还会滚回来。

但在引力实验中,两个球互相吸引。如果你不小心让它们靠得太近,引力会突然暴涨,两个球就会“啪”地一声撞在一起。这叫不稳定平衡。就像在针尖上立鸡蛋,稍有风吹草动,实验就毁了。两个球一旦接触,电荷就会中和或者重新分配,一切都得重来。

用扭秤测量引力,是不靠谱的。库仑试了几次,发现这太难控制了。扭秤太灵敏,灵敏在这里成了缺点。

库仑必须换个思路。他是个工程师,工程师最擅长的就是:此路不通,就绕路。

他想到了单摆。

如果你推一下秋千,秋千会摆动。秋千摆动的快慢(频率),取决于地球的重力。重力越大,把它拉回低点的力越大,它摆动得就越快。

库仑做了一根绝缘针,像指南针一样悬挂起来。他在针的一头带上电。然后,他拿另一个带异种电荷的球,放在离针一定距离的地方。

这个固定的球会吸引针头。如果我们把针头稍微拨开一点,它就会在电引力的作用下开始摆动,就像秋千在重力作用下摆动一样。

库仑只需要拿着秒表,数针头摆动的次数。

如果电引力也遵循平方反比定律,那么当距离减半时,力应该变为 4 倍。力变为 4 倍,摆动的频率(单位时间的摆动次数)应该变为 2 倍(因为频率与力的平方根成正比,这是力学常识)。

于是,库仑开始数数。

距离 d 时,摆动 15 次用了 20 秒。

距离 d/2 时,摆动 15 次用了 10 秒。

距离 d/4 时,摆动 15 次用了 5 秒。

时间减半,意味着频率加倍。频率加倍,意味着回复力变成了 4 倍。

完美。

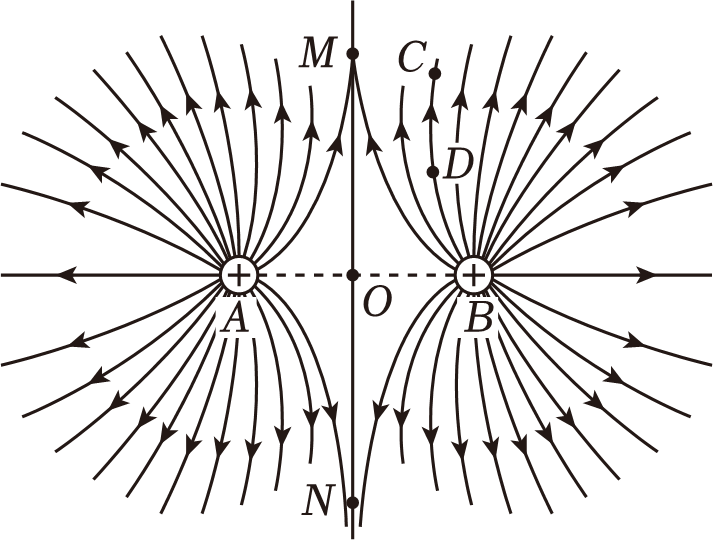

无论是推开还是拉近,不管是斥力还是引力,那个神秘的“平方反比”规律都成立。电,这个曾经被认为是流体、是火、是神秘精气的玩意儿,终于被锁死在了一个简单的数学关系里:

F=kq1q2/r²。

不仅如此

如果库仑只做到了这一步,他已经可以名垂青史了。但他没有停。

他是个严谨得可怕的人。他知道漏电是个大问题。为了证明他的数据是可靠的,他在论文里花了大量篇幅讨论漏电。他计算了空气湿度的影响,他测量了电荷随时间的衰减率。他实际上是顺便创立了“漏电学”。

他告诉大家,他在做那几次关键读数的时候,电荷只泄露了不到五十分之一。这对于那个时代的仪器来说,简直是奇迹。

然后,他又把目光投向了磁。

磁铁和电荷一样,也是同性相斥,异性相吸。磁力是不是也遵循同样的规律?

库仑再次调整了他的扭秤。这次悬挂的不是麦秆,而是磁针。

结果毫无悬念。磁力也遵循平方反比定律。

直到这一刻,物理学的大图景才真正拼合起来。万有引力、电力、磁力,这三种主宰宏观世界的长程力,竟然共享着同一个数学骨架。

1785 年到 1787 年,库仑向法国皇家科学院提交了一系列回忆录。这些文件不像以前那些充满了文学修饰的观察报告,它们是冷冰冰的、充满数据和计算的工程文档。

但正是这些枯燥的文档,宣告了电磁学定性时代的结束,定量时代的开始。

沉默的基石

库仑定律发表后,并没有像某些科学发现那样立刻引起轰动。没有游行,没有烟花。

事实上,当时还有很多人不相信。有人怀疑扭秤的精度,有人觉得电荷在球表面的分布不均匀会影响结果。德国有些科学家甚至试图重复他的实验但失败了——因为他们没有库仑那双稳定的手,也没有他在马提尼克岛练就的对材料特性的深刻直觉。

但是,真理有它自己的惯性。

随着时间的推移,越来越多的人学会了使用扭秤。数学家们,像泊松和拉普拉斯,看到了库仑定律的美妙之处。因为这个定律和万有引力太像了,所以牛顿力学里发展出来的那套强大的数学工具——微积分、势论——可以直接照搬到电学里来。

根本不需要重新发明数学。只需要把质量 m 换成电荷 q,引力常数 G 换成库仑常数 k,一切都顺理成章。

之后的几十年里,电学的发展速度快得惊人。奥斯特发现了电生磁,安培发现了电流之间的力,法拉第看见了场,麦克斯韦最后把它们统统打包进了一组方程。

但所有这一切,始于那个玻璃罐子。

始于那根细细的银丝。

始于查尔斯·奥古斯丁·德·库仑盯着那个旋转的麦秆,在心里默默计算角度的那一刻。

他没有发明电,他没有发明电池,他甚至没有解释电到底是什么。他所做的,只是测量。

但在科学里,测量就是理解。只有当你能测量它,能用数字表达它时,你才真正了解了它。