在人类的远古生活中,油的发现无疑是一种文明的觉醒。早期人类从火的使用开始学会改变自然,但真正使食物的味道、身体的温度与生命的延续结合在一起的,是油。考古学告诉我们,人类并非自农业革命才懂得使用油脂,而是更早地在采集和狩猎时代,就已经在无意中发现了植物与动物体内所蕴含的脂质。

河姆渡人生活在距今约七千年前的亚热带湿润气候带,森林繁茂、果实丰足。出土遗物中,除了稻谷、豆类,还有木榨形石器与磨盘。部分学者推测,这些石制品可能具有压榨功能,用于处理种籽类作物。虽然尚未能完全确定其用于取油,但在相近年代的湖南澧县城头山遗址中,考古工作者在灰坑与陶片中同样发现植物性油脂残留,显示当时的居民已初步掌握油脂的分离技术。这说明,在新石器早期,华夏先民已具备对“脂”的直觉认知——它能燃、能润、能养。

中国的考古学体系中,“食用油”的概念虽然出现较晚,但“油脂的使用”早已融入生活之中。河南贾湖遗址的陶器表面发现油脂状物质;江西万年仙人洞、吊桶环遗址亦出土被烧灼过的果壳,推测为野生油桐、核桃等植物。综合多地资料可以推断,距今约八千年至六千年前,中国南方与长江中下游地区已普遍存在采集含油果实、加热取汁的行为。这种活动可能出于烹饪、照明或医用目的,是原始食文化向精细化加工过渡的重要标志。

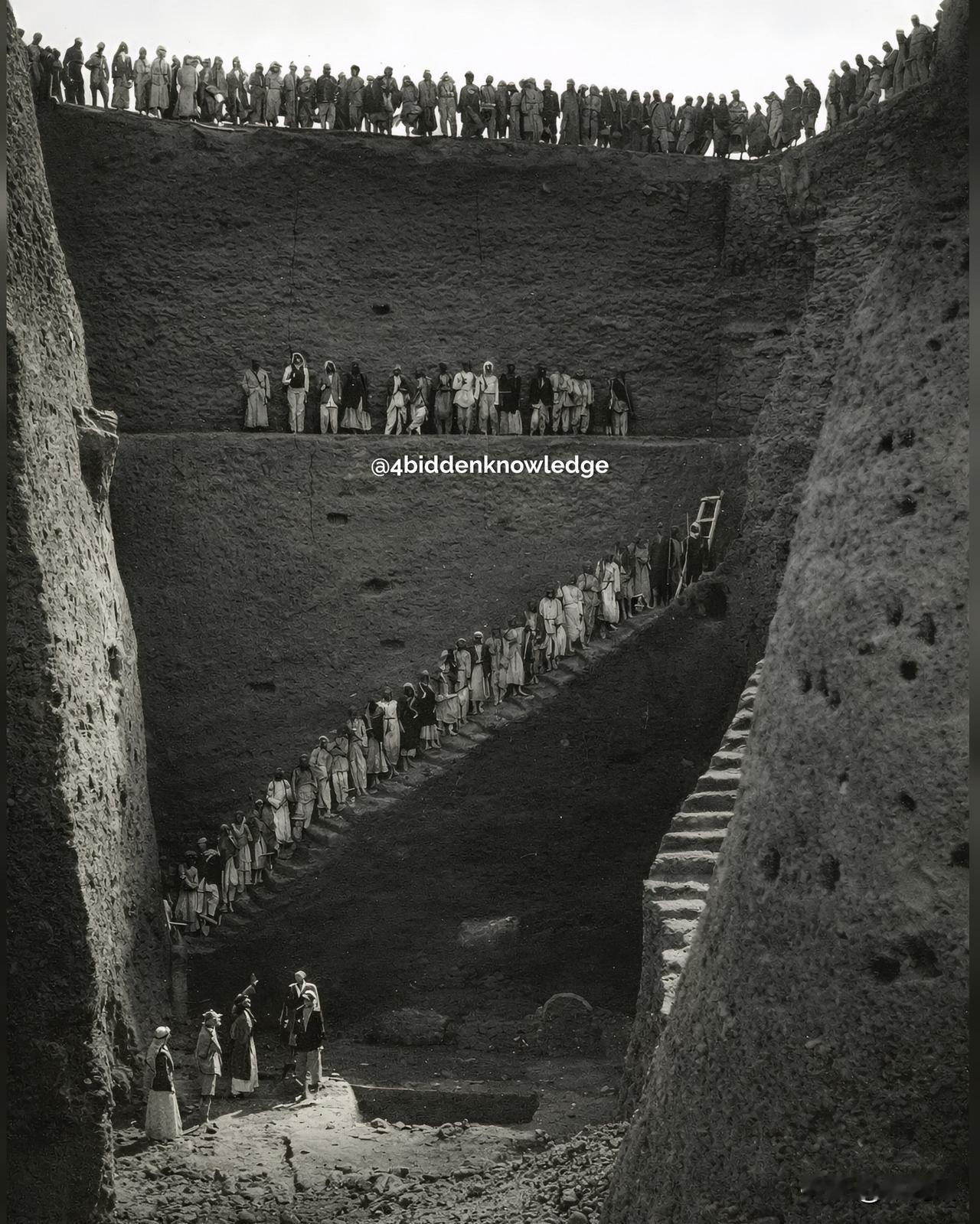

从采集到榨取,是一场漫长的进化。原始人类最初可能通过咀嚼或捣碎果实的方式偶然获得油脂;之后学会将果实加热、碾压,使油液渗出。中国南方出土的大量石磨、石碾,为这一技术演变提供了物证。尤其是在湖南、江西、广西等地的新石器遗址中,石碾的使用痕迹表明人们已能处理麻类、豆类等油料作物。

在植物学的角度,早期可榨油的本土植物主要有麻、芝、桐、茶等。考古植物学家吴征镒指出,中国油料植物的驯化早于世界大多数地区。尤其是长江中下游地区的麻类作物,其籽粒中含油率达30%以上,是先民最早的油源。湖南澧阳平原出土的炭化麻籽即为例证。至于“茶子”——也就是后来的油茶(Camellia oleifera),虽然在河姆渡层位尚未明确发现,但在距今约三千五百年的二里头文化层中,已有与油茶果壳相似的植物残留。这表明茶科植物在中国南方的利用极为久远。

油的意义不仅在食用,更在于“养生”与“洁净”。原始宗教中,人类将油视为神圣的物质。《山海经·大荒东经》有言:“有人浴于膏泉,其体不老。”这“膏泉”或许是含油脂的天然泉水或石油渗漏,但古人早已把“油润”与“长生”联系在一起。至周秦时期,油脂已成为宗教祭祀与医学防腐的重要材料。《周礼·天官·醢人》载:“凡醢、凡膴、凡脂,掌其治之。”其中“脂”即指油脂,用以制作祭肉和护体香膏。

学界普遍认为,人类掌握榨油技术的关键在于两项发明:一是磨碾器具的改良,二是蒸制与压榨的结合。前者提高了粉碎效率,后者利用热力释放油分。北方以麻油、芝麻油为主,南方则逐渐发展出以茶子、桐子为原料的工艺。到战国晚期,油脂已经进入社会生活的多个层面。《楚辞·招魂》写“胾以熊蹯,脂膏充耳”,说明油脂既用于烹饪,也用于身体保湿与医用。

油之于人类,不仅是食物,更是文明的象征。它让人类懂得火候、学会等待、追求清洁,也第一次理解了“润”的意义。正如后世《黄帝内经》所言:“辛散、甘缓、苦泄、咸软、酸收。”油属“甘”,能缓,能润,能调和五味、养五脏。这种关于油的哲学观,实际上早在七千年前的河姆渡火光里,便已悄然萌芽。

因此,当我们回望那滴从陶罐中渗出的古老油迹时,我们看到的不仅是技术的起点,更是文明的第一次柔光。那光穿越千年,照进每一盏灯、每一口锅、每一寸皮肤。油的历史,就是人类学会温柔地使用火的历史。

《AI 内容原创声明》· 本账号文章均为 AI 辅助创作,部分内容虚构,受原创保护。

· 未经授权,禁止商用及抄袭、搬运、篡改等任何侵权行为,违者必究。