一年时间,一位国公府嫡女从鲜花着锦到零落成泥,她经历的远非寻常苦难。

在《红楼梦》“千红一哭”的悲剧画卷中,黛玉焚稿、元春暴毙、湘云守寡这些情节令人唏嘘。然而,若论死亡方式之残酷、遭遇之恐怖,荣国府二小姐贾迎春,才是金陵十二钗中真正被碾碎于兽欲与家族利益之下的那一个。

这位“温柔沉默,观之可亲”的千金小姐,在书中只用了“一载赴黄粱”五字匆匆交代结局,但揭开这层薄纱,看到的是触目惊心的真相。

贾迎春在贾府中一直是个特殊存在。她不像探春那样有“玫瑰花”的称号,也不像惜春那样清冷孤傲,她被下人起了个外号叫“二木头”——戳一针也不知嗃哟一声。

凤姐曾对平儿说:“虽然庶出一样,女儿却比不得男人,将来攀亲时,如今有一种轻狂人,先要打听姑娘是正出庶出。”

孙绍祖对迎春百般作践,却从未拿“庶出”二字羞辱她,这从侧面印证了迎春极有可能是荣国府长房嫡女。然而正是这高贵的出身,将她推向了更深的悲剧。

02 父权交易:五千两银子卖掉的亲生女迎春的悲剧始于她的父亲贾赦。这个《红楼梦》中刻画得最为不堪的老色鬼,因欠下孙绍祖五千两银子,竟想出了一个“两全其美”的解决办法:把女儿嫁给债主抵债。

贾政深知孙家底细,劝谏兄长:“虽是世交,当年不过是彼祖希慕荣宁之势,有不能了结之事才拜在门下,并非诗礼名族之裔。”

但贾赦一意孤行。在他的算盘里,这桩婚姻一举三得:抹去债务、结交新贵、摆脱一个他不疼爱的女儿。

03 名字里的诅咒:孙绍祖与“中山狼”曹雪芹下笔,字字有深意。“孙绍祖”之名,恰是一幅其家族的灵魂肖像。

“孙”之一姓,并非虚设。据贾政所言,孙家祖上原是因“希慕荣、宁之势”,又有“不能了结之事”,才主动“拜在门下”。一个“拜”字,道尽了其攀附者的本色——低头当“孙子”,是这家人发迹的起点,也是刻在骨子里的生存之道。

而“绍祖”二字,则完成了最锋利的讽刺。它意为“继承祖业”,孙绍祖的确“继承”了——他将祖辈攀附钻营的能耐,变本加厉地运用到了极致。当年其祖父是投靠,如今他更是攀亲。

判词早已注定:

子系中山狼,得志便猖狂。金闺花柳质,一载赴黄粱。

判词“子系中山狼”早已道破天机:“子”“系”合为“孫”(孙的繁体)。这个名字,便是他一生的注脚——一个靠低头当“孙子”起家的家族,养出了一条得志便猖狂、专撕旧主骨肉的豺狼。

04 “一载赴黄粱”的365天炼狱高鹗续书中,迎春被简单描述为“被孙家揉搓以致身亡”。但这轻描淡写远非曹公原意。判曲《喜冤家》中的词句令人细思极恐:

“一味骄奢淫荡贪欢媾。觑着那,侯门艳质同蒲柳;作践得,公府千金似下流。”

“贪欢媾”三字直白地揭示了孙绍祖的兽性。他将对贾府的怨恨全部发泄在迎春身上,不仅公开宣称“你老子使了我五千银子,把你准折卖给我的”,更在闺房之内极尽羞辱与虐待。

迎春回娘家哭诉时的话更印证了这点:“孙绍祖一味好色,好赌酗酒,家中所有的媳妇、丫头将及淫遍。”略劝两三次,便被骂作“醋汁子老婆拧出来的”。

05 娘家人的集体沉默:一场心照不宣的献祭最令人心寒的是娘家人的反应。贾母虽“心中却不十分称意”,却以“儿女之事自有天意”为由不加阻拦;王夫人只能陪着掉几滴眼泪;邢夫人这个继母本就冷漠;亲生父亲贾赦更是始作俑者。

当迎春最后一次回娘家,只住了五日就被孙家接回时,“虽不愿去,无奈惧孙绍祖之恶,只得勉强忍情作辞去了”。整个贾府,无一人为她挺身而出。

一个国公府嫡女,就这样被家族亲手献祭给了豺狼。这背后的逻辑冰冷而现实:贾府已经衰落到需要牺牲女儿来维持表面体面了。

迎春之死不是偶然,而是三重力量共同作用的结果:

父权将她物化为可交易的资产;夫权将她视为可肆意摧残的玩物;家族系统则通过集体沉默完成了这场献祭的合法性包装。

她的死亡方式尤其具有象征意义——不是诗意的“泪尽而亡”,也不是突然的“暴病身亡”,而是被日复一日地凌虐至死。这种死亡没有尊严,没有体面,只有最赤裸的暴力与屈辱。

孙绍祖这只“中山狼”,正是嗅到了贾府腐朽的气息才敢如此猖狂。他的暴行不仅是对迎春个人的伤害,更是对整个贵族阶层的践踏与嘲弄。

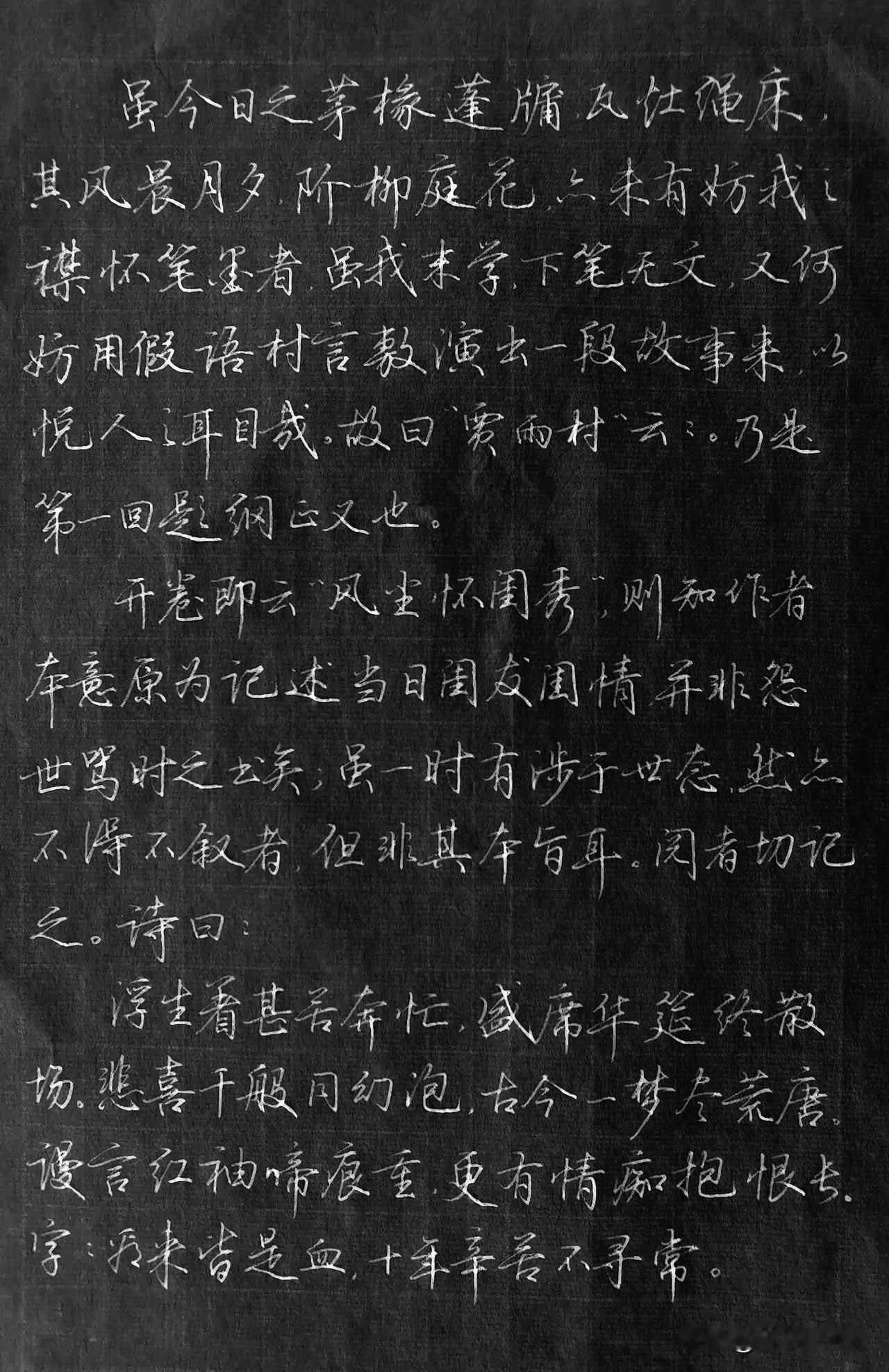

07 风月宝鉴的反面:最不堪的真相《红楼梦》又名《风月宝鉴》,而迎春的遭遇正是这面镜子反照出的最不堪真相。当众人还在大观园中吟诗作对、伤春悲秋时,一位姐妹正在经历真正的人间地狱。

曹雪芹没有直接描写那些不堪的细节,但通过判词、曲文和只言片语的哭诉,已足够让读者拼凑出骇人的全貌。这种“不写之写”,比直接描写更为高明,也更为震撼。

迎春的“黄粱梦”,是一场持续365天的真实噩梦。当我们今天重读“金闺花柳质,一载赴黄粱”时,应当听见的是那个沉默女子压抑了一年的无声尖叫,是一个时代对女性系统性压迫的控诉。

真正的悲剧从不是突然的灾难,而是所有人都看见火坑,却仍将柔弱者推入其中。迎春之死,照见的是整个封建伦理吃人的本质。