夕阳把最后一缕金光泼在文殊殿的鸱吻上时,我正扒着阁院寺那扇斑驳的朱漆门往里瞅。门轴吱呀一声转了半寸,露出的缝隙里,辽代的斗拱正把影子投在明代的地砖上,像一场跨越千年的叠影游戏。同行的老陈突然拽我胳膊:“别碰!这门轴说不定还是辽代的铁活。”

这话让我后颈一凉。要知道,此刻我们脚下的土地,正托着一座连唐山大地震都没能撼动的奇迹——八大辽构里最冷门,却可能最硬核的阁院寺。它就藏在河北涞源的巷陌深处,不像应县木塔那样被旅游大巴的喇叭声包围,也没有蓟县独乐寺那份被抖音滤镜反复渲染的网红气质。它像个揣着绝世武功的老头,缩在胡同里晒太阳,偶尔抬眼,眼神里全是没说出口的故事。

今年五一那回开放,据说挤得连门槛都快被踩塌了。当地老乡说,那会儿胡同口卖冰棍的都赚翻了,拿着手机拍抖音的年轻人能从寺门口排到街尾。可谁能想到,这热闹劲儿刚过,寺门就又关上了,只剩下墙头上探出来的老槐树,在风里摇着叶子,像在嘲笑那些没赶上趟的人。我们这次能进来,全靠老陈托了三姑六婆的关系——他总说,访古这事儿,三分看运气,七分看脸皮。

跨进门槛的瞬间,我突然理解了为什么古人建寺庙要讲究“藏”。眼前的文殊殿明明只有三开间,放在别的寺院里可能只配当个偏殿,可往这儿一站,你会觉得它比任何七开间大殿都更有压迫感。夕阳正斜斜地打在殿顶的琉璃瓦上,那些绿的蓝的釉色被晒得发烫,像一块被太阳烤软的宝石。檐角的风铃没响,倒不是风停了,是声音被殿宇本身的气场吸走了,连空气都变得沉甸甸的,每一口呼吸里都像掺了千年的木屑味儿。

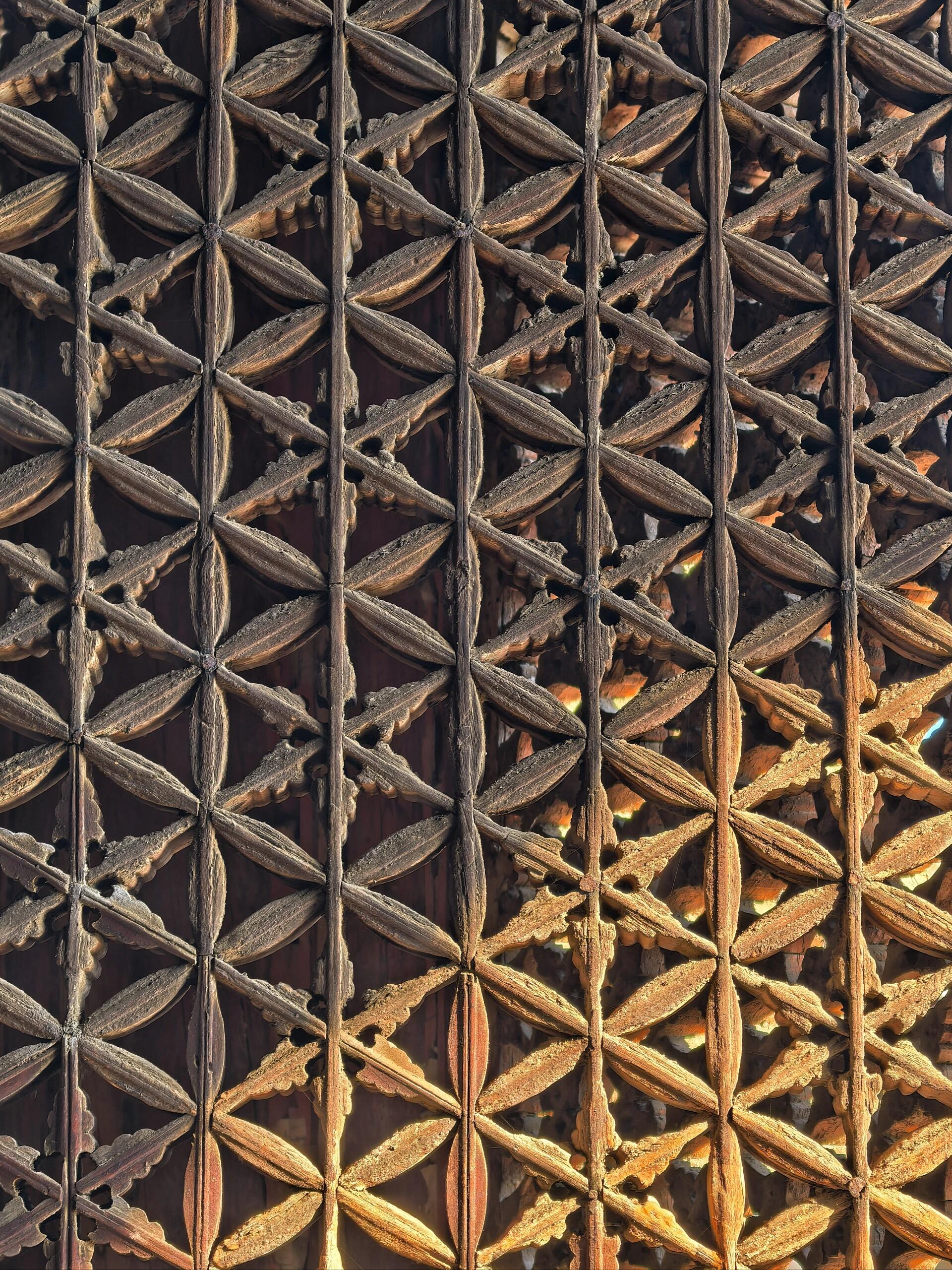

“快看窗棂!”老陈的声音有点发颤。顺着他指的方向望去,文殊殿正面那两扇窗简直让人倒吸冷气。不是因为雕花多繁复,恰恰是因为简单——菱形的格子里嵌着挑白毬文,线条刚硬得像被刀劈出来的,可凑近了看,每个转角处又都藏着极细微的弧度,像是给冰冷的木头注入了点筋骨。最绝的是光影,夕阳从格子里钻进来,在地上拼出一片晃动的光斑,那些菱形的影子随着太阳西沉慢慢移位,像有人在地上写着谁也看不懂的密码。

“知道这窗棂牛在哪儿吗?”老陈突然开始掉书袋,“《营造法式》里记的纹样,就数这种最难做。你看这斜格的角度,不多不少正好四十五度,一千年前没计算器,全靠工匠手里的尺子和眼睛。”他伸手想去摸,被旁边守殿的大爷眼疾手快地拦住了:“可不敢碰!去年有个游客想拍近景,手机差点把木头蹭掉一块,吓得我们赶紧加了护栏。”

大爷这话没夸张。凑近了看,能发现窗棂的木头已经变成了深褐色,有些地方甚至能看到细微的裂纹,像老人手背暴起的青筋。可就是这看着随时会散架的东西,愣是扛过了十几次大地震。唐山大地震那回,涞源这边房倒屋塌,寺里的僧人说,当时就听见殿里“咔嗒”响了一声,第二天一看,梁枋上连道新缝都没有。后来专家来测,说这殿的梁架用的是“减柱造”,本来该有四根内柱的地方,愣是被工匠拆了两根,剩下的两根柱子像两个扎马步的武士,稳稳托着四百多平米的屋顶。

“这就好比用两根筷子撑起一张桌子,还得让桌子上能站人。”老陈这话糙理不糙。我们绕到殿后,果然看见那两根内柱粗得吓人,三个人手拉手才能勉强抱住。柱身上的漆早就掉光了,露出里面的木头纹理,深的地方像黑洞,浅的地方泛着琥珀色的光。最神的是柱础,明明是石头做的,却像被人盘了千年的核桃,摸上去滑溜溜的,连边角都磨成了圆的。

“你们猜这柱子用的什么木头?”大爷突然开了腔。见我们摇头,他得意地笑了:“专家说是铁力木,南方运来的,当年光运费就够盖半座庙了。你再看这梁枋,宽高比三比二,按规矩,三开间的殿用三等材就够了,这儿偏用二等材,跟大同善化寺那七开间大殿一个规格。”他往柱子上敲了敲,声音闷得像敲在老榆木上,“契丹人建的东西,就是不讲理,非要在小身板里装副大骨架。”

这话倒是说到了点子上。辽代的工匠好像总带着股蛮劲儿,不按常理出牌。就说殿上的斗拱,明明可以做得小巧些,偏要往高里做,差不多占了柱子高度的六成,远远望去,像给殿宇戴了串厚重的项链。老陈蹲在地上数斗拱的跳数,数到后来直挠头:“补间铺作里转四跳,这在辽构里都少见,简直是在炫技。”

夕阳慢慢爬到殿顶的正脊上,把那尊琉璃宝刹照得通体透亮。我突然注意到殿墙上的彩画,大部分已经剥落了,露出底下的土黄色墙皮,可残存的几处还能看出当年的颜色——石绿、朱红、赭石,虽然暗淡了,却比任何新画的彩绘都更有力量。专家说这是中国现存最早的外檐彩画,比应县木塔的彩画还要早。我伸手摸了摸墙皮,指尖蹭到点粉末,那是千年时光磨成的灰。

“其实不开放也挺好。”老陈突然冒出这么一句。他正对着墙皮脱落的地方拍照,那里露出了里面的木骨,一根根椽子排列得整整齐齐,像一本摊开的线装书。“你想啊,要是天天人来人往,这些木头早就被摸坏了。现在这样,安安静静的,挺好。”

这话让我想起门口那棵老槐树。它肯定见过不少热闹,辽代的僧人在树下念经,明代的香客在树下歇脚,说不定还有抗战时期的士兵在树上刻过记号。可它现在还是安安静静地长着,该发芽发芽,该落叶落叶。阁院寺就像这棵树,不管外面的世界多热闹,它有自己的节奏。

离开的时候,大爷锁门的声音在胡同里荡开老远。夕阳已经沉到山后面去了,文殊殿的影子被拉得老长,像一条通往过去的路。老陈还在念叨那些斗拱和窗棂,说回去要写篇文章好好说说。我却在想,那些没能进来的人,到底是遗憾还是幸运?或许,有些美本来就不该人人都见,就像这阁院寺的夕阳,见过的人说不出,没见过的人想象不出,才是最好的状态。

走到胡同口,卖冰棍的老太太还在那儿。她见我们出来,笑着说:“进去啦?里面好看吧?”我们点头,她又说:“好多人来问啥时候再开放,我说我哪知道。这庙啊,跟咱老百姓过日子一样,该开门的时候自然会开。”

晚风起来了,吹得槐树叶沙沙响。我回头望了一眼,阁院寺的轮廓在暮色里慢慢模糊,可那些斗拱的影子、窗棂的纹路、墙皮的裂痕,却像刻在了脑子里。或许这就是古建的魔力,它不说话,却能让每个见过它的人,都在心里替它说上一辈子的话。