那日早朝过后,康熙皇帝独留陈廷敬在乾清宫西暖阁中议事。窗外春光明媚,几只雀儿在宫墙上跳跃鸣叫,殿内檀香袅袅,君臣二人从河工谈到漕运,又从西北军务聊到江南税赋,不知不觉已近午时。康熙忽然将手中朱笔搁下,望着窗外若有所思地问道:“陈爱卿,你每日午膳都用些什么?”

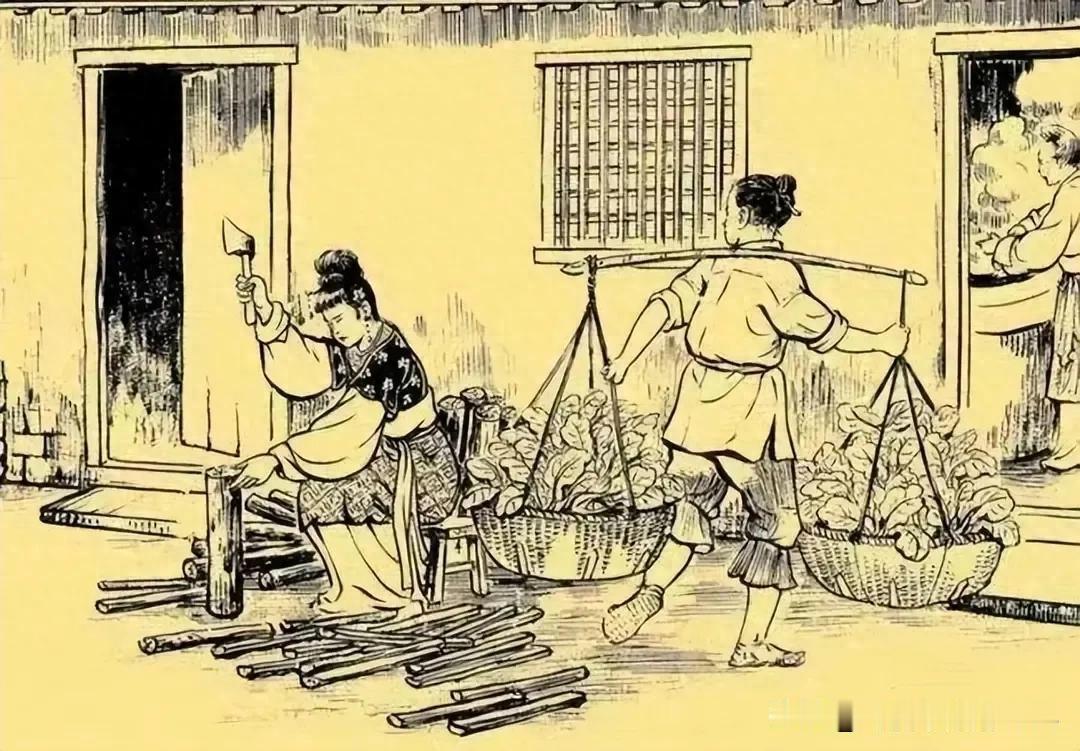

陈廷敬闻言连忙起身,躬身答道:“回皇上,臣每日下朝后,便让家中老仆到前门外五牌楼东边那家‘王记豆腐坊’,买一碗炸豆腐,两个窝头,这便是臣的午膳了。”

康熙饶有兴致地向前倾了倾身子:“哦?用钱多少?”

“两个小钱足矣。”陈廷敬如实禀报,脸上带着读书人特有的质朴神色,“那炸豆腐外酥里嫩,窝头用的是新玉米面,粗粮细作,吃着踏实。”

康熙听罢,眼中闪过一道明亮的光芒。自亲政以来,他夙兴夜寐,深知治国不易,更知民间疾苦。近年来宫中用度日增,虽不算奢靡,但比之陈廷敬这般清廉简朴,确显浮华。他当即抚掌笑道:“好!陈爱卿身为户部尚书,掌管天下钱粮,却能如此克己节俭,实乃百官表率。朕当效法之。”随即朗声传旨:“即日起,朕每日午膳只用炸豆腐一碗、窝头两个,一切珍馐美味,俱皆免去。”

这道旨意如一块石子投入平静的湖面,瞬间在宫廷内外激起了层层涟漪。消息传到御膳房,总管刘德安正端着青瓷盖碗品着今年的明前龙井,闻听此言,手一抖,茶水洒了满襟。他愣在当场,那张圆润白净的脸庞上,细密的皱纹仿佛瞬间加深了许多。旁边几个掌案的、厨头也面面相觑,御膳房里平日里锅勺相碰、人声鼎沸的热闹景象,陡然凝滞了。

“万岁爷……这是要唱哪一出啊?”副管事孙太监凑过来,压低声音问道。

刘德安没有立刻答话,他慢慢放下茶碗,手指无意识地摩挲着光滑的桌面,脑中飞快地算计着。御膳房可不只是个做饭的地方,它是内务府最要害的部门之一,牵动着无数人的利益。从各地贡品的采办、接收、保管,到每日成千上万斤食材的消耗,每一环节都如蚁穴般,供养着上上下下不知多少“蛀虫”。若皇帝真长久这么吃下去,许多“惯例”就得打破,许多人的“饭碗”就得重新掂量。更不用说,这简简单单的窝头豆腐,哪里显得出御膳房的“本事”和“忠心”?

他眯起眼睛,眼中精光一闪,心中已有了计较。

头一日午时,养心殿的膳桌摆上来了。一个明黄釉暗刻龙纹碗里,盛着几块金黄灿灿的炸豆腐;另一个同样质地的碟中,放着两个约莫拳头大小、捏得精巧玲珑的窝头。康熙看了,很是满意,觉得果然清爽简朴。他拿起一个窝头,入手温热松软,咬了一口,细细咀嚼,只觉玉米的香气格外醇厚,还带着一丝若有若无的甘甜,与想象中的粗粝全然不同。那炸豆腐更是酥脆异常,内里却滑嫩如脂,豆香满口。康熙心里还赞许,御膳房果然领会了圣意,这民间寻常食物,做得倒也用心。

第二日、第三日,依旧如此。只是那窝头的面香似乎一日比一日纯粹,炸豆腐的油香也一日比一日清澈。康熙用罢,每每想起陈廷敬“两个小钱”的话,心中便升起一股身为明君的慰藉与自豪,自觉为天下节俭开了个好头。

到了第三日傍晚,康熙处理完奏章,心情舒畅,便想看看这三日究竟省下了多少银子。他传旨召御膳房总管刘德安前来算账。

刘德安早有准备,抱着一本厚厚的账册,趋步进殿,恭恭敬敬地行了大礼。

“刘德安,朕这三日午膳,比之以往,节省了多少用度啊?”康熙语气和悦地问道。

刘德安却面露难色,跪在地上,双手将账册高举过头:“启奏万岁爷,奴才……奴才不敢欺瞒,这三日午膳的用度,非但未曾节省,反而……反而远超往常。”

“什么?”康熙脸上的笑意瞬间冻结。

“这三日,每日午膳花费,约需白银一千两。三日共计三千两。”刘德安的声音平稳,却字字清晰。

殿内静得能听见铜漏滴水的细微声响。康熙怔住了,他甚至怀疑自己听错了,下意识地追问:“多少?你再说一遍!陈廷敬买同样的食物,只需两个小钱,朕为何竟要千两白银?莫非你们御膳房欺朕不知市价,从中贪墨不成?!”说到最后,语气已带着帝王的雷霆之怒。

刘德安并不惊慌,反而将头磕在地上,发出清脆的响声,再抬头时,脸上已是一副受了天大委屈却又赤胆忠心的模样:“万岁爷明鉴!奴才等就是有八百个胆子,也绝不敢在万岁爷的膳食上有半分欺瞒贪墨!只是……只是万岁爷您乃九五之尊,天下共主,您的膳食,岂能与寻常百姓等同?更岂能如陈大人那般,派人去宫外市井小店购买?奴才等思忖,皇上既要效法节俭,食用民间之物,那御膳房便该竭尽所能,将这民间之物做到极致,方不负皇上身份,亦显我天朝上国物华天宝、人杰地灵啊!”

他咽了口唾沫,见康熙阴沉着脸并未打断,便知皇帝在听,于是更加流畅地奏道:“且容奴才细细禀来。先说这炸豆腐用的油。寻常百姓家用些菜油、豆油便了不得,可给万岁爷用的,岂能马虎?奴才等发下文告,令山东、河南、安徽、直隶等八省,贡上本年所产最上等的芝麻。这八省之地,选了又选,筛了又筛,共得极品芝麻八百石。再命内务府香油坊的巧匠,用古法小磨,只取第一道原浆,如此才得了十斤清若山泉、香飘十里的头等芝麻香油。仅这油一项,连采办、运输、遴选、制作的人工物料,核算下来便是四百两银子。”

康熙的眉头蹙紧了。

“再说这豆腐。豆子需用京东御田里‘金圈银边’地块所产的上等黄豆,粒粒饱满如金。磨豆子的石磨更是讲究。奴才等想着,民间石磨粗陋,难免有石屑混入,玷污圣食。于是奏请内务府,遣工匠百人,分赴西山、太行、泰岳等名山,探寻极品青石,开了不下千座山,制了千盘石磨。再从这千盘磨中,选取石质最细腻均匀、转动最平稳顺滑的一盘,专供研磨御用豆粉。这开山制磨的耗费……又去了三百两。”

刘德安偷眼瞧了瞧康熙,见皇帝面无表情,只是手指在御案上轻轻敲击,便继续道:“最费周章的,还是这两个窝头。万岁爷的窝头,自然不能是寻常玉米所制。奴才等行文天下各玉米丰产之州县,令其精选颗粒最饱满、色泽最金黄的玉米贡上。这玉米,需得‘千粒选一’——从一千粒里挑出一粒最好的,如此反复精选三遍!最后才得了一斗‘千挑万选’的玉米精华。磨面所用的水,是连夜从西郊玉泉山天下第一泉取来的新鲜泉水,一刻不敢耽搁。和面、发酵、蒸制,皆有十年以上经验的白案师傅寸步不离地盯着火候。”

他顿了顿,声音里带上了一丝“无奈”:“这还不算。奴才等想着,皇上日理万机,进膳时也得瞧着舒心。那民间窝头形状粗笨,不堪奉君。于是便让御厨们每一顿都蒸上三百个窝头,再从这三百个里,挑出形状最匀称、色泽最光亮、个头最一致的两个,呈给皇上。其余那些‘落选’的,便只能……分给下人们了。这人工、物料、挑选的损耗……核算下来,两个窝头,约值三百两。”

刘德安最后重重叩首:“万岁爷,这林林总总加起来,每日一千两银子,奴才已是精打细算,勉力支撑了。若再要节省,除非……除非真如陈大人那般,去宫外买那市井之物。可那样,奴才等万死不敢啊!皇上的安危、皇家的体统,比天还大!”

一番话,滔滔不绝,有理有据,有情有状。仿佛那不起眼的窝头豆腐,已然成了集天下物力、人力、匠心于一体的无上艺术品。康熙听在耳中,起初是震惊,继而感到一阵荒谬,最后竟生出一种深深的无力感。他倒吸了一口凉气,靠在龙椅上,半晌没有说话。殿内的光线似乎暗淡了些,雀儿的叫声从窗外传来,此刻听来竟有些刺耳。

“如此说来,”康熙的声音有些干涩,“朕吃这窝头,比往日那些燕窝鱼翅、熊掌驼峰,所费还要巨得多?”

“奴才惶恐,但……确是如此。”刘德安伏在地上,声音诚恳无比,“万岁爷体恤民力,厉行节俭,此心可比尧舜。只是这宫廷用度,牵一发而动全身,自有其规矩和道理。若是强要变更,往往事与愿违,花费更巨。且长此以往,御膳房诸多惯例采办都要停滞,相关工匠、差役的生计也会受影响……奴才愚见,皇上隆恩,泽被天下,实不必在区区膳食上如此苛求。恢复旧例,各循其职,或许……更为妥当。”

康熙默然良久。他何等聪明,岂会听不出刘德安话里话外的意思?这“规矩”、“道理”、“惯例”、“生计”,编织成一张无形而坚韧的大网,将他这九五之尊的意志牢牢兜住,轻轻柔柔地送了回来。他想要以身作则的节俭,在这套庞大而精密的宫廷运行体系面前,竟成了一个可笑又昂贵的行为。他不是输给了窝头,而是输给了这围绕皇权滋生出的、盘根错节的惯性、利益与“体面”。

一种前所未有的疲惫感涌上心头。他挥了挥手,意兴阑珊。

“罢了……就依你所奏,午膳……恢复旧制吧。”

“嗻!奴才遵旨。万岁爷圣明!”刘德安的声音里透出如释重负的喜悦,他再次恭敬叩首,捧着那本厚厚的账册,躬身退出了养心殿。转身时,他低垂的眼睑下,一丝不易察觉的笑意迅速闪过,又迅速敛去。

康熙独自坐在空旷的殿内,目光落在方才刘德安跪过的地方。夕阳的余晖透过窗棂,将御案的一角染成金黄,也将空气中飞舞的微尘照得纤毫毕现。他忽然想起陈廷敬说起那两个小钱时的坦然神色,又想起那“价值千两”的窝头入口时异乎寻常的香醇。这巨大的反差,像一根细刺,扎在他心里。

他知道刘德安所言必有夸张,甚至大半是巧立名目的托辞。但他更知道,真要彻查下去,牵出的将是整个内务府乃至更多难以撼动的痼疾。为两个窝头大动干戈,值得吗?他能改变这延续了千百年的“宫廷规矩”吗?

最终,这位平三藩、收台湾、抗沙俄、治黄河的一代明君,在面对自己餐桌上两个小小的窝头时,只能发出一声几不可闻的叹息。那叹息里,有洞悉世情的无奈,也有身为最高权力者,反而被权力衍生出的庞大体系所束缚的深深孤寂。

养心殿外,暮色渐合,宫灯次第亮起。一切似乎又回到了原点,仿佛那三日的窝头午膳,从未发生过。只有御膳房里,锅勺重新欢快地响起,袅袅炊烟混合着更浓郁的珍馐香气,再度弥漫在紫禁城的上空,无声地宣告着某种不可言说的“规矩”的胜利。而那两个价值千金的窝头的故事,则化作一段秘闻,在宫墙之内悄悄流传,成为这个庞大帝国机器如何精密而顽固地消化、转化甚至扭曲最高意志的一个微妙注脚。

评论列表