谷雨前二日,雨下得缠绵。

不是盛夏那种倾盆而下的暴雨,是春末特有的、细如牛毛的雨丝,斜斜织成一张灰蒙蒙的网,把整条巷子轻轻罩在里头。青石板路被雨沁得油亮,倒映着檐角滴落的水珠,墙角青苔绿得发黑,空气里浮着一股子土腥气,混着梧桐花将谢未谢的甜腻,黏黏地缠在人鼻尖。

我靠在门边看雨,手里攥着把陈年的紫砂小壶。茶是明前龙井,芽叶细嫩,水是昨日从虎跑泉汲的,清冽甘醇,可喝在嘴里总觉得欠点意思——水气太重了,像蒙了层薄纱,压住了茶该有的清劲。

门口水洼里,忽地漏出一个人影。

人影在水里晃了晃,被雨滴砸得碎了,又慢慢聚拢。是个穿深蓝中山装的中年男人,打着把黑布伞,伞沿压得极低,只露出半截青灰色的下巴,线条绷得紧。他在我门前停了停,伞尖滴着水,溅起细小的水花,像是犹豫,最后还是抬脚跨过了门槛。

伞收了,露出一张脸。

方额,浓眉,鼻梁挺括,是那种搁在哪儿都透着正气的长相。可此刻,这张脸上蒙着一层奇怪的“灰气”——不是尘垢,是从皮肉底下透出来的暗沉,像蒙了层旧宣纸,尤其两颧和鼻尖,泛着不正常的青,是气郁于内的征兆。

“赵师傅?”他开口,声音沙哑,像被砂纸轻轻磨过,带着股化不开的疲惫。

“进。”我侧身让他。

他没坐,从怀里掏出个牛皮纸信封,双手捧着递过来。信封是旧式的竖排红框,右上角印着“恭贺新禧”四个烫金小字,边角有些磨损,是十几年前时兴的样式。奇的是,信封正中该写收信人姓名的位置,空空如也,白得刺眼。

“这是……”

“拜帖。”他深吸一口气,胸口微微起伏,“一张没写名字的拜帖。”

我接过信封,指尖刚触到纸面,心里就一沉。这纸看着寻常,触感却不对——太沉了,沉得像浸了水,带着股阴湿的滞重感。我指尖一捻,抽出一张折叠的红纸,缓缓展开。

标准的八行笺,朱丝栏规整,墨是新研的松烟墨,黑得发亮,字是工整的馆阁体,一笔一画都透着严谨。抬头是“恭呈”,接着是“谨定于甲子年三月初三巳时略备薄酌恭请光临”,落款处写着一个名字:陈文渊。

可问题,出在“陈”字旁边的那个名字上。

受邀人的名字该是“林茂之”,可“茂”字写错了——草头底下本该是“戊己”的“己”,写字人却写成了“戊戌变法”的“戊”,多了那一撇,又把最后一笔“竖弯钩”拉得太长,像一把斜劈出去的刀,硬生生把整个字的形和气都破了。

“这帖子,是哪一年的?”

“甲子年……就是一九八四年。”男人在对面的椅子上坐下,双手交握放在膝上,指节捏得发白,“是我父亲写的。不,准确说,是他代笔写的。”

“代谁的笔?”

“代他一位故交,姓林,林茂之。”他顿了顿,喉结滚了滚,“那年林先生要嫁女,宴请亲朋。可他早年伤了右手,写字不便,就请我父亲代写请帖。一共四十七份,这是其中一份。”

“为什么没送出去?”

男人苦笑一声,声音里带着涩:“因为名字写错了。林先生拿到请帖,一眼就看见我父亲把‘茂’字写成了‘戊’。他当场就变了脸色,说这字犯忌讳,这张帖子绝不能用。”

“犯了什么忌讳?”

“林先生是辛亥年生人,八字里木旺,取名‘茂之’,是取‘草木丰茂’之意,补的是平和之气。”他声音低下去,像怕惊扰了什么,“可‘戊’在天干属土,土重木折,是克他的五行。而且……林先生的父亲,就是戊戌年过世的,他这辈子,最见不得这个‘戊’字。”

茶馆里静下来,只剩雨打屋檐的滴答声,细细密密,像在数着时光。

我把帖子举到窗边,借着天光细看。墨色已有些褪了,可那个写错的“戊”字依然扎眼——最后那一捺拖得太长,墨色也重,像一滴凝固的血。

“这帖子后来呢?”

“我父亲觉得不吉利,本想烧了。”男人指尖在桌沿轻轻蹭着,“可林先生说,字是写错了,笔墨无罪,烧了反而损阴德,是逃避。就让父亲收着,压在书桌玻璃板底下,说是‘警醒’,提醒他往后做事,半点马虎不得。”他伸手,用指尖虚点那个错字,“这一压,就是四十年。”

“四十年……”我沉吟,指尖摩挲着帖子边缘,“这四十年,林家如何?”

男人没立刻回答。他端起我推过去的茶盏,手指发颤,茶水晃出来,在桌面上洇开一小滩深色,像个小小的墨点。他喝了一口,喉结动了动,才缓缓开口:

“林家女儿,婚礼前三天,暴病身亡。”他的声音很平,却透着刺骨的冷,“林先生受了刺激,一病不起,第二年春天就走了。林家……断了后。”

“那你父亲?”

“我父亲自责得厉害,总说就是自己写错那个字,害了林家满门。”他垂下眼,睫毛在眼下投出浅浅的影,“从那之后,他就有了个怪癖——凡是写字,写完后总要倒着看、横着看,反复核对,就怕哪里再写错。三年前,他中风了,右半身瘫了,可左手还能动。他每天就用左手在纸上画,画来画去,只有这一个写错的‘戊’字。”

男人从怀里又掏出一张纸,轻轻放在桌上。是张普通的练习纸,上面用铅笔歪歪扭扭地画满了“戊”字——成百上千个,有的大,有的小,有的压着叠着,密密麻麻,像一窝挣不出、逃不掉的虫,透着股绝望的执念。

“上个月,父亲走了。”他的声音发颤,“走之前,他忽然清醒过来,能说话了,拉着我的手,就说了三个字:‘帖,还,债。’我不明白什么意思,翻遍了他的遗物,在箱子最底层,找到了这张没送出去的拜帖。”

我把两张纸并排放着。左边是四十年前那张泛黄的拜帖,墨色沉郁;右边是临终前画满“戊”字的练习纸,铅笔印模糊。两张纸隔着四十年的时光,却像镜子的内外,照着同一个解不开的结。

“你叫什么名字?”

“陈谨言。谨言慎行的谨言。”

“生辰。”

“丙午年,丁酉月,壬戌日,辛亥时。”

我掐指一算,心里又是一沉。

壬水日主,生于酉月,金白水清,本是聪慧明理的格局。可日柱壬戌,戌为火库,暗克日主;年柱丙午,双火灼灼,是“财旺身弱,火炎水涸”的命局。更关键的是——

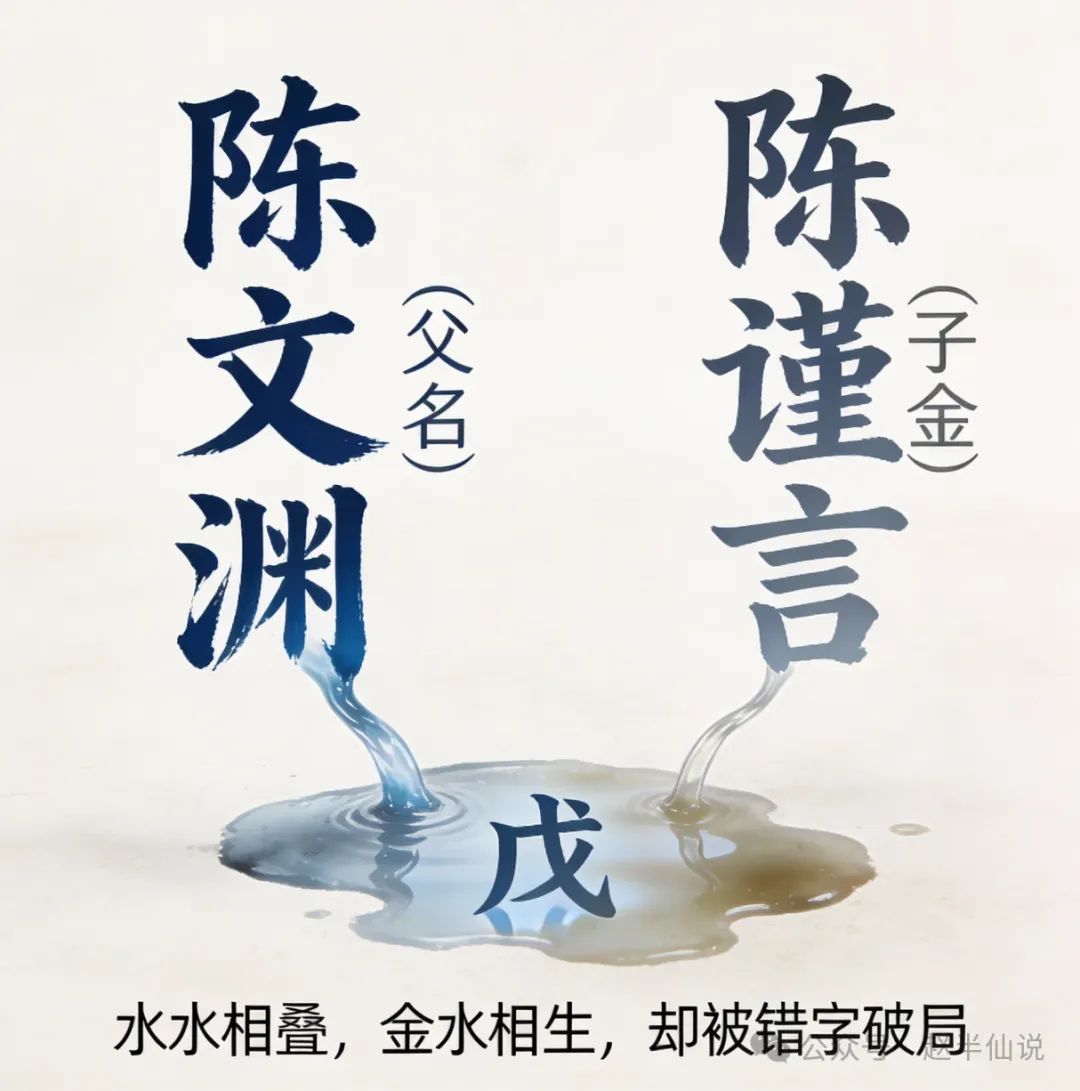

“你父亲叫陈文渊,‘文’为水,‘渊’为深水,是两重水。你的名字‘谨言’,‘言’为金,金能生水。”我指尖点在桌上,“这是你父亲在给你补水,补他自己命里缺的水。”

陈谨言点头,眼里露出几分惊愕:“是,我五行缺水,父亲特意请先生取的名。”

“可问题就出在这里。”我用指尖在桌面上虚画他的八字,“你八字本就水弱,名字补水是好事。但父子之名,水水相叠,金水相生,本是佳话,却被这张帖子破了局。”

我点向那张拜帖上的错字:“坏就坏在你父亲替人写名时,把‘茂’(木)写成了‘戊’(土)。林先生八字木旺,你这一笔,是土来埋木。木主仁,仁心受损,其应最先在家中小辈身上。林家女儿夭折,就是应在此处。”

陈谨言脸色瞬间发青,嘴唇抿成一条直线。

“这还不够。”我继续说,“你父亲名中有水,写字时心神附于笔端,笔墨本是他的气场延伸。他用带着水势的笔墨,去写属土的‘戊’字,是水来润土,让土更黏重。这黏重的土气,顺着笔墨反噬,缠在了他这个‘写字人’身上。所以往后四十年,他总觉得身上沉、心里重,最后瘫在床上还在画‘戊’字——他是想用千万遍的重复,把那个错字描对,把那段因果描平。”

雨声忽然急了些,噼里啪啦砸在瓦上,打破了茶馆的宁静。

“那我……”陈谨言喉结滚动,声音发紧,“这债,会传到我身上吗?”

“已经在了。”我直视着他,“你眉间的灰气,就是父债未偿的外显。你近日是不是总觉得胸闷,尤其子夜时分,像有块湿泥压在胸口,喘不上气?睡梦中常梦见水,黑色的,不流动的死水?”

他猛地抬头,眼里满是惊恐,重重点头:“是!您说得都对!我总觉得胸口闷得慌,夜里梦见黑水,怎么也醒不过来……”

“水为财,也为智。你梦中的死水,是财路断绝、心智蒙尘之兆。”我顿了顿,“这帖子在你手里,就像个引子。它引着四十年前那笔未了的账,顺着父子血脉,找到你这儿来了。”

陈谨言身体前倾,双手紧紧抓住桌沿,指节泛白:“赵师傅,有解吗?求您指点。”

我没有马上回答,起身走到窗边。雨丝被风吹进来,凉飕飕地扑在脸上,带着股湿意。巷子深处,有户人家在办白事,隐约传来道士念经的声音,混着铜磬一下一下的敲击,空洞地飘在雨雾里。

名字。

世人取名,多图好听吉利,却不知名字是咒,是符,是人这一生最先领受、也最难摆脱的烙印。一个好名,是暗夜里的灯,引着人前行;一个坏名,是脚上的镣,缚着人挣扎;而一个写错的名字——尤其是替人写错、又压了四十年的名字,是悬在两家三代人头上的刀,钝钝地割着,不见血,却疼入骨髓。

“解,要解在三处。”我回身,蘸了点茶水在桌面写,“第一,解字债。这张拜帖,不能烧,也不能留。明日辰时,你带着它去城南清水河,找处有杨柳垂岸的地方,把帖子展开放进河里,让它顺水流走。放之前,用朱砂笔在‘戊’字旁边,补写一个正确的‘茂’字。写时,诚心念三遍:‘墨误四十载,今朝水洗净。’”

陈谨言掏出纸笔,一笔一画认真记着,笔尖都在发颤。

“第二,解心债。林家坟在何处?”

“在西山公墓,乙三区十七号。”他脱口而出,显然早记熟了。

“清明已过,但谷雨未到,地气尚通。后日午时,你去林家坟前,供三样祭品:一碗新麦,一壶米酒,一盘青团。不烧纸,不叩头,只在坟前静立一炷香的时间。香燃尽前,对你父亲的在天之灵说一句话:‘字错了,心没错。债我还,您安心走。’”

“第三,”我加重语气,“解你自己的债。你名字‘谨言’,金生水,可你八字原局水弱,金多反致水浊。从今日起,你给自己取个字,叫‘润之’。‘润’是水,‘之’是往,取‘以水润心,既往不咎’之意。每日晨起,面对正北,默念这个字四十九遍,连念四十九日。”

陈谨言怔了怔:“这……真的有用吗?”

“名字是咒,念诵是加持。”我坐回他对面,“你父亲写错一个字,困了四十年,是他的劫,也是他的功课。你现在用四十九天,念对一个字,是拨乱反正,也是替他了却心愿。天道循环,从来公允。”

他沉默良久,目光在那张泛黄的拜帖和写满“戊”字的练习纸之间来回移动,最后长长吐出一口气。那口气吐出来,竟在微凉的空气里凝成一道白雾,慢慢散开。

“赵师傅,我还有一事不明。”他抬头,眼里带着困惑,“如果当年,我父亲发现写错字时,当场就把帖子撕了、烧了,是不是就不会有后来这些事?”

我摇头。

“撕了烧了,是掩,不是解。”我缓缓说,“墨落在纸上,念就种下了,像种子埋进土里。你不让它发芽,它就烂在土里,腐了那片地;你硬要挖出来,只会伤了更多根系。”我指了指窗外的雨幕,“你看这雨,下下来了,就总要下完。你硬用伞挡,只会湿了鞋;你找个盆接,还能浇浇花。事来了,就面对它,化解它,而不是假装它没来过。”

陈谨言懂了,重重点头。他把那张拜帖仔细叠好,放进怀里贴身的地方,又把练习纸收好。伞也没打,就那么走进雨里。深蓝中山装的背影很快被雨雾吞没,像一滴墨慢慢化进水里,没了痕迹。

我重新沏了壶茶,坐在窗前看雨。明前龙井的清气终于透了出来,混着雨气,甘醇爽口。

名字,拜帖,写错的字,四十年……这些碎片在我脑子里打转,慢慢拼成一张细密的网。陈父为何偏偏把“茂”写成“戊”?真是笔误吗?还是冥冥中,有别的力量,借他的手,写了那个该写错的字?

我忽然想起林家。如果林先生没看见那个“戊”字,如果婚礼照常举行,如果他女儿嫁人生子……那么今天,坐在这里的,会不会是林家的后人?而陈谨言,又会过着怎样平顺的人生?

因果这张网,经纬太密,凡人只能看见自己眼前那一两个结,却不知每一个结,都连着上下四十年,左右三五人,牵一发而动全身。

雨渐渐小了,又变回毛毛细雨,斜斜织着。巷子那头,白事道场似乎散了,铜磬声停了,只剩几个穿白衣的人影在雨里晃动,像几片被风吹着的纸。

我收回目光,落在桌面上。那里,陈谨言刚才手指无意识画出的水痕,正慢慢干去,留下一圈淡淡的印子。

那水痕的形状,竟有几分像那个写错的“戊”字。

我看了半晌,忽然笑了。

世人畏错,可若无错,何来对?若无迷,何来悟?陈父用四十年困在一个错字里,是劫,也是修行。如今这修行传给了儿子,是债,也是缘。

窗外,最后一滴雨从檐角落下,“嗒”一声,不偏不倚,正砸在青石板缝里一颗刚冒头的草芽上。

草芽颤了颤,抖落水珠,反而挺得更直了。

谷雨,要到了。

##赵半仙##赤马烽烟录

(第五回 完)