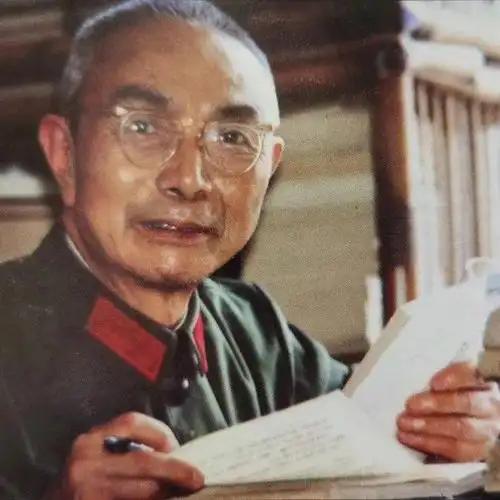

1997年10月20日,郭汝瑰被一辆大货车撞倒,抢救无效身亡,三天后,他家突然收到一封从台湾寄来的空白信纸,信上没有一个字,也没有署名,此后接连几封信,内容一模一样,没人能说清这些信到底想表达什么。 1997年10月的一个下午,重庆的潮湿空气里传来一声急促的刹车响。一辆重型大货车在变道时失控,车头狠狠撞向了一辆小轿车。肇事司机后来对交警说,当时眼前突然一黑。 他并不知道,自己这一撞,带走的是一位90岁的老人,也撞碎了中国现代谍报史上最深沉的一块坚冰。 老人叫郭汝瑰。在那个年头的重庆,他只是个送女儿去机场的普通老头。但三天后的葬礼打破了这种平庸。家里人收到了来自台湾的信,第一封信的邮戳来自台北,紧接着是高雄、台中,一共七封。 拆开信封,全家人都愣住了。信纸雪白,没有墨迹,没有落款,只有一种让人窒息的空白。在海峡两岸已经开放探亲的90年代,这种哑谜显得格格不入。 直到儿子郭相操在整理遗物时,翻到了父亲的手抄本,一段关于“米汤做墨”的陈年旧事跳进眼帘,他才猛然意识到,这可能不是恶作剧,而是一场迟到了半个世纪的接头。 把时钟拨回1948年,淮海战役前夜。那时候的郭汝瑰,坐在南京国防部的核心办公室里,头衔是作战厅厅长。 这位置太要命了,蒋介石的每一道调兵手令,都要经过他的手。他不需要像电影里的特工那样去偷情报,因为他就是制定作战计划的人。 也就是在那张办公桌上,他用看似清水的米汤,在白纸上写下了国民党军队的命门。比如,把黄维兵团的行军路线和补给节点,像画图一样标得清清楚楚。 又比如,利用蒋介石喜欢越级指挥的毛病,假传“圣旨”,诱导杜聿明集团调转车头,一头扎进了包围圈。 这些看不见的字,干透后就是一张白纸,必须涂上碘酒才能显影。这就是为什么几十年后,台湾那边寄来的会是白纸。 这听起来像天方夜谭,但在当年的南京,这是一场在刀尖上跳舞的心理博弈。最有意思的是,杜聿明其实早就嗅出了味道。 他曾当着蒋介石的面指着郭汝瑰骂,说这人清廉得不正常,不贪污、不喝兵血、沙发打了补丁还接着用,“这作风简直就是个共产党”。 可蒋介石不信。在委员长的逻辑里,黄埔五期毕业、留日归来、甚至在淞沪会战写好遗书死守阵地的郭汝瑰,是标准的“天子门生”。 杜聿明的指控,反而被郭汝瑰一句“血口喷人”给顶了回去,变成了同僚倾轧的闹剧。这种信任的错位,直接导致了几个月后,杜聿明在陈官庄看着漫山遍野的解放军,绝望地叹气。 郭汝瑰的这种孤独,其实从1930年就开始了。那年因为部队清洗,他与党组织彻底断了线。随后的18年里,他像一颗没有信号的卫星,独自在国民党高层轨道上运转。 直到1945年,他才通过任廉儒重新接上了头。这种长期的孤压,让他练就了滴水不漏的伪装术,也让他那间70平米的小屋,成了埋葬国民党王朝的最后一块墓地。 回到1997年的那个灵堂。郭相操找来了医用碘酒,颤抖着滴在那些来自台湾的白纸上。棕红色的液体浸润纸面,蓝色的字迹慢慢浮现出来。 字迹很潦草,显然是老人的手笔,内容却出奇的一致。没有谩骂,没有诅咒,只有七个字:“老战士,一路走好”。 这成了郭汝瑰一生最诡异也最荣耀的注脚。发信人是谁已不可考,或许是当年幸存的国军旧部,又或许是知晓内情的昔日同僚。 但在那一刻,政治立场被这种特有的谍报语言超越了。在对手眼里,他不仅是背叛者,更是一个将“潜伏”这门艺术做到极致的军人。 后来的岁月里,郭汝瑰恢复了党籍,在这个不需要米汤和碘酒的和平年代,他安安静静地编了几年《中国军事史》。 那场惨烈的车祸带走了他的肉身,但那七张显影的白纸,却把他的一生,像显影底片一样,永远定格在了历史的暗房里。 信息源:《“红色特工”郭汝瑰在北碚的日子》北碚发布