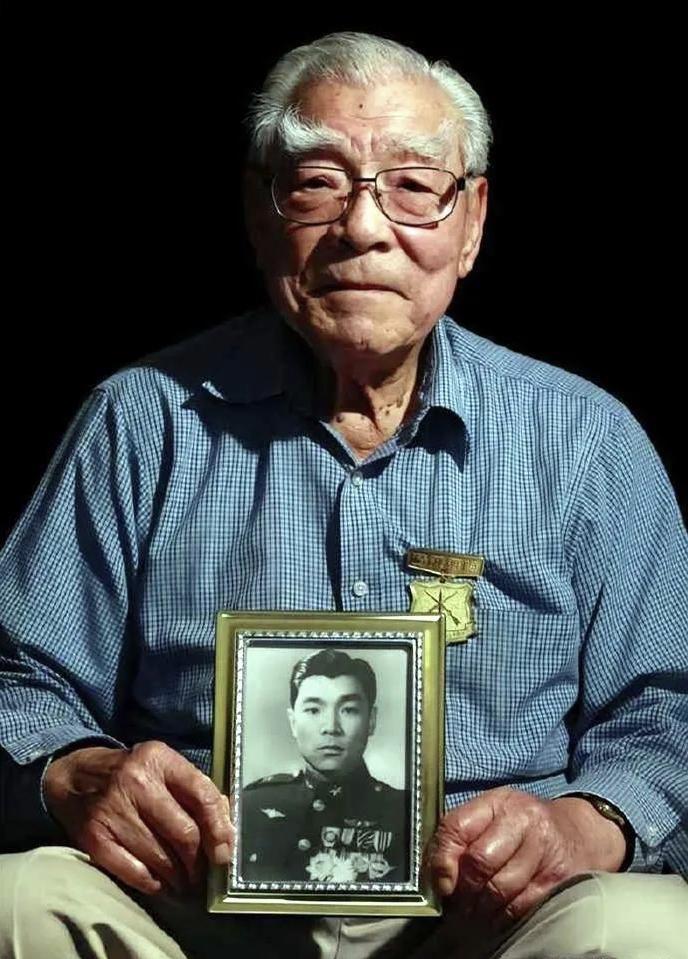

老者名朱安琪,乃生于美国之第二代华人。1939年高中毕业后,毅然弃学业、舍美籍,与三十余华裔青年,共赴国难,投身中国空军。 旧金山的冬天有些清冷,2025年1月8日,一座安静的宅邸里,一颗跳动了102年的心脏停止了搏动。若不是那一纸讣闻,谁能想到这位平日里总爱在那本回忆录《为自由而飞行》上摩挲的老人,竟是“飞虎队”华人战友中最后一位谢幕的百岁人瑞。 对于朱安琪来说,漫长的一个世纪不过是两段截然不同的人生的拼接:后半生,他是那个握着笔杆、严谨精密的机械工程师;而前半生,在那段已被岁月风干的记忆里,他是个把命悬在云端的疯子。 时间回溯到1944年的中原战场,洛阳上空。P-40战机的座舱内早已是烟雾弥漫,一块不知哪里飞来的弹片把仪表盘砸得稀烂。这是朱安琪驾驶战机执行的第72次任务中的普通一瞬。 如果你有机会哪怕看一眼当时的座舱,就会明白“幸运”二字有多么沉重——座椅两侧那一层薄薄的防弹钢板,挡住了原本会洞穿飞行员胸膛的致命一击。当飞机带着满身疮痍跌跌撞撞迫降在陕西安康时,朱安琪抚摸着钢板上密密麻麻的弹痕,那时他甚至来不及后怕。 这命硬的背后,哪里是什么天生神力,不过是一个16岁少年的孤注一掷。 当年的美国旧金山唐人街,父辈们在街头为了抗战奔走募捐,报纸上那些“日寇铁蹄”的字眼,像针一样扎在这个生于美国的华裔二代心里。 本来他可以在美利坚继续读书,哪怕那个年代不太平,也好过回国送死。但他不仅要把书念断了,把美国国籍也退了,甚至抛下一句“不逐日寇誓不还”,就把父母和五个弟妹扔在了身后。 昆明空军军官学校的生活,完全不是想象中那种“雄鹰展翅”的潇洒。所谓的飞行员,先要是半个气象学家、半个动力学家,还得是个能把枪械玩得滚瓜烂熟的兵。 简陋的宿舍里,灯光昏暗,那个全美洲华航学校第三期年纪最小的学员,常常一边在深夜死磕八门学科的图纸,一边给手掌上那层层叠叠的血泡挑脓。那是操纵杆留下的印记,结了痂磨破,破了再结痂,循环往复直到这双手像老兵一样粗糙。 陈纳德将军那套“快速出击、迅猛脱离”的战术,朱安琪背得滚瓜烂熟。没办法,比起像泥鳅一样灵活的日本零式战机,美国给的这大家伙笨重得多。 为了这瞬间的爆发力,他和战友们哪怕多装一颗子弹、少带一升油都要算计到极致——常常是油量刚好够个来回,稍微恋战哪怕几分钟,迎接他们的就是坠机。 比起这些看得见的凶险,那条被称为“死亡航线”的驼峰路才是真正的修罗场。常年积雪的喜马拉雅山脉,紊乱得能把飞机像玩具一样撕扯的气流,还要时刻提防神出鬼没的日军狙击。这种路,朱安琪硬是飞了六个来回,还顺带跑了三趟印度接收新机。 可即使能躲过空中的死神,心里的坎儿却怎么也飞不过去。 老人的回忆录里,有一页总是翻得很慢。那是1945年的6月,离胜利明明只差一步之遥。那天本该是朱安琪出任务,同寝室的严仁典却主动提出顶替他去。战机呼啸而去,却再也没能刺破云层归来。这份愧疚,像是一根拔不掉的刺,扎在朱安琪的心口大半辈子。 当年那个和他一起在轮船上甚至有些兴奋地讨论怎么打鬼子的30多个华裔青年小团体,等到抗战胜利那天点名时,站着的只剩下四个人。其他的兄弟,或是化作了长空的一团火球,或是永远沉睡在了异乡的冻土里。 退伍后的朱安琪回到了美国,拿起了机械工程的书本,生活似乎又回到了他16岁离家前的那个轨道,安稳、体面。他甚至牵头搞起了空军同学会,每到夏天就和那一两个老伙计聚一聚。他在书里一丝不苟地记录下陈瑞钿、黄新瑞这些名字,生怕后人忘了这群人。 很多人问这位百岁老兵后不后悔当年的疯狂?朱安琪总是那个答案:做了个华人该做的事。没有豪言壮语,就像他当年从洛阳上空那架千疮百孔的战机里爬出来一样平静。这份跨越了国界、舍弃了安逸的“该做的事”,如今随着旧金山的一声叹息,彻底封存在了历史的如烟往事中。 参考信息:抖音. (2025, 2 月 1 日). 最后一位辞世的华人飞虎队员朱安琪逝世,享年 102 岁