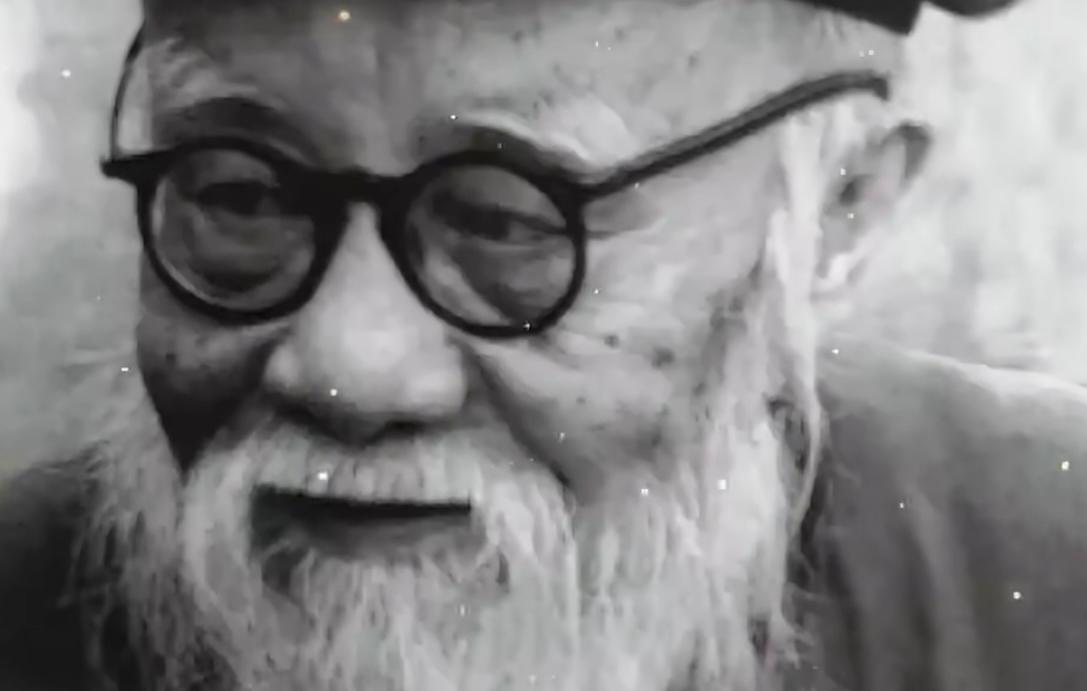

1966年,"一代宗师"马一浮被抄家。 小将在马一浮住处贴出""横扫一切牛鬼蛇神"的横幅,将他多年藏书和手稿抄出焚毁。 那时候的风很烫,卷起的全是纸灰。 1966年的杭州,空气里不仅有桂花味,还夹杂着焦糊味。84岁的马一浮站在蒋庄的小院里,眼前是一场对于读书人来说近乎“凌迟”的刑罚。那些曾堆满整整一栋小楼、一直顶到天花板的线装书,正被一群挂着袖章的年轻人一捆捆扔进火堆。 这里面烧的不只是纸。火焰里吞噬的,有这位精通英、法、德、日等数国语言的学者在游学欧美后的沉淀,更有他对《论语》、《道德经》穷尽半生心血写下的独家批注。还有那些从未有机会付梓刊印的诗集文论,在这一天,全都化作了飘散在杭城上空的黑灰。 看着火苗蹿高,老人那双早已浑浊的眼睛里蓄满了浑浊的泪。他不是没挣扎过,拄着拐杖的他甚至试图哪怕只保全最后一点斯文。在那个吵闹、推搡、满院狼藉的时刻,马一浮提出了一个卑微到尘埃里的请求:“留一方砚台给我写写字,好不好?” 对于这位一生视笔墨为命的老人来说,这是底线,也是求生。然而,回答他的是一记结结实实的耳光。这记耳光打碎的不仅是老人的尊严,更是那个时代对文化的一点残存敬畏。 后来他甚至听说,就连国画泰斗潘天寿都被人戴上了高帽,像游街示众一样遭到了羞辱。听到这些,马一浮也只能瘫坐在地上,望着被撕毁的亲笔楹联和那幅写着“横扫一切牛鬼蛇神”的横幅,颤抖着嘴唇反复念叨着那四个字:“斯文扫地,斯文扫地啊。” 这种从云端跌落泥潭的失重感,在旁观者看来或许只是历史的一个注脚,但对于马一浮而言,却是从“国宝”到“牛鬼”的残酷折叠。 要知道,就在这场浩劫发生之前,他的分量重得惊人。这位16岁就拿下绍兴府学堂头名、与周氏兄弟(鲁迅、周作人)同窗的一代大儒,是被梁漱溟以此生最敬重的语气称为“千年国粹,一代儒宗”的人物。他的价值,无论是在旧时代还是新社会,都曾被奉若神明。 当年,蒋介石为了请他出山讲学,不惜亲自登门拜访;哪曾想后来,哪怕是那位战功赫赫的元帅,为了求见他一面,也曾在这个蒋庄上演过“雨中三顾茅庐”的戏码。甚至周先生都曾专门叮嘱,这位老人是“66国宝”,要好好保护。 那个曾经高朋满座、甚至连顶层人物都要以此为荣的门槛,在一夜之间成了无人敢踏入的禁区。昔日那些频繁往来的弟子断了音讯,曾经登门求教的学者更是销声匿迹。 那个被精心呵护的蒋庄小楼再也不属于他了。老人被勒令搬了出来,塞进了一间阴暗潮湿的斗室。这里没有通天彻地的书架,只有一张少了一条腿的破桌子,和一张在这潮气里散发着霉味的木床。 生活的剧变还在其次,最折磨人的是那种“幻肢痛”般的精神残缺。在这个逼仄的角落里,马一浮的精神状态肉眼可见地垮了下去。他常常一个人坐在床边发呆,那种眼神空洞得像一口枯井。偶尔,他会突然像被什么击中一样站起来,在这个空荡荡、昏暗的屋子里四处摸索。 他那双枯瘦的手在虚空中抓挠,仿佛那些珍贵的典籍还在手边,仿佛那些被焚毁的手稿还需要他再改一个字。但指尖触到的,只有冰冷的墙壁和那个荒谬年代的虚无。 这是最讽刺的一幕:他曾慷慨地将自己收藏的357件顶级书法珍品无偿捐给国家,这些东西至今享受着最高级别的安保,被列为禁止出境的国之重宝;而创造和守护这些文化的他自己,却连一张安静的书桌都守不住,连最后一方磨墨的砚台都成了奢望。 日子在痛苦的清醒和混乱的摸索中熬到了1967年的6月。江南的梅雨季或许加重了他身体的病痛,这位一生淡泊名利、只想在书斋里为中华文脉护火的老人,在贫病交加中走到了生命的尽头。 即使在生命的最后一刻,马一浮的手里依然死死攥着一样东西——那是一本幸存下来的《兰亭集序》拓本。这是他从那场大火和劫掠中,用尽最后力气护住的唯一一点“斯文”。 马一浮走了,带着那记耳光的痛楚和满腹未能传世的学问。直到他离世,依然没多少人敢公开谈论他的离去。雨水冲刷着杭州的街道,似乎想要洗去什么,但那段历史留下的刻痕,却像刻在石头上一样,再也磨不平了。 参考信息:浙江新闻. (2016-12-03). 西泠百年群英谱九:大儒马一浮