海曲县境内,有一位姓陶的富绅,人们都尊称他为陶公。陶公家资殷实,为人仁厚慷慨,是远近闻名的大善人。他时常出资修葺破损的桥梁与道路,每逢荒年便在城门外搭起粥棚,将热腾腾的米粥分发给忍饥挨饿的乞丐与流民。平日里,若有乡邻遇到难处上门求助,他也总是尽力周济。因此,陶公在本地口碑极佳,无论走到哪里,都能迎来人们真诚的笑脸与发自内心的拥戴。

陶公的善心,不止施于人类。他对那些无家可归的猫狗也充满怜悯,宅院的一角专门辟出了温暖干燥的窝棚,收养了许多流浪的猫犬,使它们免于冻饿之苦。而他最持之以恒的一件善事,则与飞鸟有关。在城外一处僻静而开阔的山坡上,他每日都会前去,撒下精心准备的鸟食。食物并非随意敷衍,而是用了上好的谷子、苏子、小米拌上碾碎的熟鸡蛋,有时还会添上些掺了肉末的豆面。这些食物色泽悦目,香气扑鼻,对鸟儿而言是难得的美味。

起初,只是寥寥几只雀鸟胆怯地前来啄食。但日复一日,年复一年,陶公风雨无阻的身影和总是装满食物的布袋,成了这片山坡最可靠的约定。消息在鸟群中仿佛长了翅膀,越来越多的鸟儿从四面八方汇聚而来。每当陶公那熟悉的身影出现在山坡上,将食物细细撒开时,天空中便会响起一片由远及近的羽翼扑腾声。先是一小群,然后是更大的一群,最后简直是遮天蔽日,乌泱泱的鸟儿像一片片流动的云彩,从树林、从山坳、从河滩飞来,盘旋、降落,将他环绕在中心。那景象蔚为壮观,如同百鸟朝凤。看着这些生机勃勃的小生命欢快地啄食,听着它们清脆悦耳的鸣叫,陶公总是心旷神怡,觉得这便是行善积德最直接的快乐,所有的烦忧仿佛都在这一刻被鸟儿们衔走了。

然而,这份快乐后来蒙上了一层阴影。陶公渐渐注意到,在这色彩斑斓、种类繁多的鸟群中,不知何时混入了一些不协调的黑色身影——乌鸦。它们通体乌黑,羽毛缺乏光泽,喙与爪显得粗粝,叫声更是嘶哑难听,如同钝锯拉扯枯木。在陶公以及当时几乎所有人们的观念里,乌鸦就是“报丧鸟”,是死亡与厄运的象征。人们深信,那“呱呱”的聒噪会带走人的魂魄,预示着灾祸降临。它们与传说中夜间出没的黑猫一样,被视作诡异、不祥之物,令人避之唯恐不及。

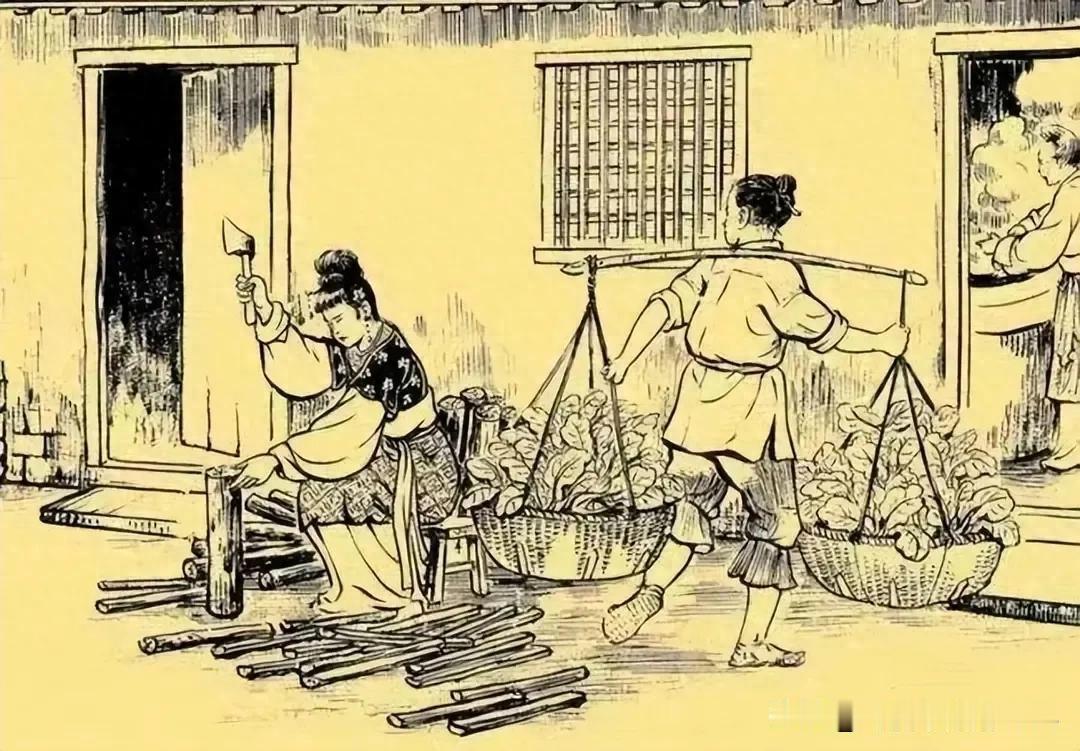

因此,当陶公看到这些乌鸦也混在鸟群中,与其他鸟儿一同争食他精心准备的食物时,心中便涌起一股强烈的厌恶与恼怒。他觉得这些“不祥之物”玷污了自己行善的纯粹,也破坏了那幅百鸟欢聚的和谐画面。起初,他只是挥手驱赶,呵斥几声。但乌鸦似乎并不十分怕人,尤其当食物丰盛时,它们只是略略跳开,稍后又试探着靠近。陶公的怒气日渐累积,他开始在撒食时特意留意,一旦发现乌鸦的踪迹,便弯腰拾起地上的石子,狠狠地掷向它们。他的手法颇准,常有乌鸦被击中,发出痛苦的哀鸣,挣扎着飞起,落下几片黑羽。其他鸟儿受惊飞散,但不多时又会落下,唯有乌鸦,虽也会暂时惊飞,却总在天空盘旋不去,或者落在稍远的树上,漆黑的眼珠盯着食物,伺机再来。

陶公对此烦恼不已。这些乌鸦仿佛天生厚颜,无论他怎么打砸驱赶,它们总是顽强地回到这片觅食地。他感到自己的善举被这些“晦气”的鸟儿破坏了,心情再也无法像以往那般纯粹愉悦,喂鸟时,眉头时常紧锁,目光锐利地搜寻着那抹令人不快的黑色。

一日,陶公与一位相交多年的好友品茶时,忍不住将这桩烦心事倾诉出来。他抱怨乌鸦的可恶,诉说自己的无奈,语气中满是嫌恶。好友听罢,却露出惊愕的神情。在这位朋友心中,陶公是真正的仁者,其善行理应如天地般包容,如阳光般普照。他放下茶盏,诚恳劝道:“陶公啊,行善之美,贵在无私,岂能因生灵之外貌美丑、世人之喜恶而有所区分?乌鸦纵然叫声不悦,羽色不鲜,被人们视为不祥,可它们何曾主动伤害过人类?它们亦是天地所生,万物之灵,同样需要觅食果腹,繁衍生息。您既已布施鸟雀,又何必独独将它们排斥在外?一视同仁,方是真正的慈悲啊。”

陶公听了,却只是摇头。世俗的成见与内心深处对“不祥”的忌讳早已根深蒂固。他觉得好友这是迂阔之论,乌鸦带来的心理上的不适是实实在在的。他摆手道:“仁兄有所不知,此鸟实在惹人厌烦,其声其形,皆带煞气。我见之则心气不顺,难以平怀。” 好友见他固执,也只能暗自叹息。

劝告无效,陶公对乌鸦的态度越发恶劣。终于有一天,几只乌鸦趁他转身时飞快地抢食了几口豆面肉末。陶公回头看见,怒火中烧,恰好一只乌鸦因体态稍显臃肿(或许是吃得较多),起飞慢了半拍。陶公怒从心头起,捡起一块稍大的石头,用尽全力掷去。只听“噗”的一声闷响,伴随着一声短促凄厉的哀鸣,那只乌鸦应声落地,抽搐了几下,便不再动弹,漆黑的羽毛在泥土上分外刺眼。旁边的鸟群惊飞四散。看着那具小小的黑色尸体,陶公胸中的恶气仿佛一下子宣泄了出去,竟感到一阵短暂的、扭曲的“解恨”。他命随行的仆人将死鸦丢远,自己则拍了拍手,仿佛掸去了什么脏东西,心情似乎轻松了些。

日子依旧流逝,陶公照常行善,喂鸟时也依旧警惕着乌鸦,只是经过那次“杀一儆百”,乌鸦群似乎学乖了些,往往只敢在极外围捡拾些许散落的残渣,或等他离开后才敢落下。陶公见了,心中不免有些自得。

转眼入秋。这一日,陶公与几位城中好友在一家颇负盛名的酒楼聚会。几人皆是性情中人,席间吟诗作对,畅谈时事,又佐以佳酿,气氛十分热烈。陶公今日心情甚好,为求尽兴,特意未带仆从随行。美酒醇厚,笑语不断,不知不觉已是夜深,众人都有了七八分醉意,方才尽欢而散。

陶公辞别友人,独自踏上归途。夜风一吹,酒意翻涌,他觉得头脑昏沉,脚下绵软,看东西也有些重影。他踉踉跄跄地走着,本该向南回府的路,却迷迷糊糊拐向了城北。越走,两旁房屋越是稀疏,灯火越是寥落,但他醉眼朦胧,浑然未觉。又走了一阵,冷风裹着野地里的草腥气扑面而来,他一个趔趄,被土坷垃绊倒,重重摔在地上。这一摔,天旋地转,他想挣扎着爬起来,四肢却像不是自己的一般,使不上力气。酒劲彻底涌上,无边的困意袭来,他含糊地嘟囔了几句,头一歪,竟在这荒郊野外沉沉昏睡过去。

陶府之中,夜色渐深,却不见主人归来。家人们开始有些不安。陶公平日虽也偶有应酬,但从未如此夜深不归且音讯全无。夫人焦急,命管家带着几名得力家丁,提着灯笼火把,沿常去的酒楼寻找。

一行人寻至那家酒楼,只见店门已闭,只有值夜的小二打着哈欠出来。听明来意,小二回忆道:“陶老爷与几位客官,约莫一个多时辰前便已离去,像是往城北方向走了。” 管家心下一沉,城北并非回府之路。他们急忙向城北寻去,沿途叩问尚未歇息的夜宵摊主、更夫,皆言未曾留意。

正焦急间,遇到一位打更人。这位更夫是新近从外地来的,并不认得陶公。他听了管家对陶公衣着的描述,想了想,说道:“确有这么一位醉酒的先生,约莫半个时辰前,摇摇晃晃往野外去了。我好心问他家住何方,提醒他野外危险,他却只是胡乱摆手,口齿不清地说了些什么,便自顾自往黑地里走了。我拦他不住,只好由他去了。”

管家闻言大惊,野外多豺狼,主人醉卧其中,岂有安全之理?他立刻带着家丁,循着更夫所指的方向,急匆匆向野外奔去。

秋夜荒野,冷月无光,只有几颗寒星疏疏点缀。风声萧瑟,掠过枯草,发出窸窸窣窣的声响,偶尔夹杂着一两声不知名夜鸟的怪叫,更添凄惶。众人高举火把,呼喊着“老爷”,在可能藏人的沟坎、灌木丛中仔细搜寻。时间一点点过去,却始终不见人影。寒意侵体,希望也一点点冷却,管家心中已升起不祥的预感。

就在他们近乎绝望,准备扩大范围再寻,否则只得回城求援时,忽然,一声悠长而凄厉的狼嚎划破夜空,让所有人头皮一麻。紧接着,狼嚎声中,似乎还混杂着一片密集的、嘶哑难听的“呱呱”声,正是乌鸦的鸣叫!在这荒野深夜,这两种声音交织,显得格外诡异。

众人心中一紧,握紧了手中的棍棒,下意识地朝着声音传来的方向望去。火光摇曳中,只见不远处一片略高的土坡上,似乎躺着一个人形黑影。而更令人惊骇的是,一只体型壮硕、眼泛绿光的灰狼,正弓着身子,龇着獠牙,试图靠近那黑影。然而,那黑影周围,竟然环绕着一堵蠕动的“黑墙”!仔细看去,那哪里是墙,分明是成百上千只乌鸦,密密麻麻、层层叠叠地挤在一起,用它们黑色的身躯筑起了一道屏障,将地上的人牢牢护在中心!空中,还有更多乌鸦在盘旋,它们发出刺耳的鸣叫,如同一片愤怒的黑云,不断向那只灰狼发起冲锋。

狼无疑是凶悍的捕食者,体型力量远胜单只乌鸦。它利爪挥扫,血盆大口开合,已有好几只乌鸦被拍落、咬死,黑色的羽毛混着血滴飘落。但乌鸦们毫无惧色,前赴后继。它们灵巧地俯冲,用坚硬的喙狠狠啄向狼的眼睛、鼻子、耳朵等脆弱部位。它们似乎有着惊人的组织性,一部分吸引狼的注意力,另一部分则从侧面、背后突袭。狼虽凶猛,却顾此失彼,身上已多了不少伤口,鲜血染湿了皮毛。它愤怒地咆哮、扑咬,却无法冲破那堵由无数弱小生命组成的、誓死不退的“城墙”。

这时,一只体型明显比同类大上一圈、羽色黑中泛着暗紫光泽的领头乌鸦,发出一声格外嘹亮刺耳的长鸣。它像一道黑色闪电,从空中疾射而下,精准地避开狼爪,猛地落在狼背上,铁钩般的爪子紧紧抓住狼皮,尖利的长喙以迅雷不及掩耳之势,狠狠啄向狼的一只眼睛!

“嗷——呜!” 灰狼发出惊天动地的惨嚎,剧痛使它疯狂地扭动身体,试图甩掉背上的乌鸦。那只大乌鸦一击得手,立即振翅高飞,险险避开狼的反扑。狼的一只眼睛已是一片血肉模糊,它丧失了斗志,再也顾不上地上的“猎物”,哀嚎着,夹着尾巴,踉踉跄跄地逃向了黑暗深处。

乌鸦群并没有追击,它们在空中盘旋片刻,确认威胁解除,那堵紧密的“黑墙”才缓缓松动、散开。火光下,地上的人终于清晰可见——正是他们苦苦寻找的陶公!他衣衫凌乱,满面尘土,却呼吸平稳,显然只是沉醉未醒。而在他身体周围的地面上,散落着好几只乌鸦的尸体,还有更多受伤的乌鸦在地上扑腾,发出低哑的哀鸣。

眼前这不可思议的一幕,让管家和家丁们全都惊呆了。他们手持火把,僵立原地,几乎不敢相信自己的眼睛。这些平日被他们、被所有人视为不祥、厌恶驱赶的乌鸦,这些看似弱小卑微的生灵,竟然在主人危难之际,用生命保护了他!它们以血肉之躯对抗凶残的恶狼,彼此团结,悍不畏死,其情其景,悲壮得让人心头发颤,眼眶发热。几个铁打的汉子,此刻都觉鼻尖酸涩,喉头哽咽。

“快!快救老爷!” 管家率先回过神来,哑着嗓子喊道。几人连忙小心上前,生怕惊扰了这些“恩鸟”。乌鸦群见有人靠近,发出警示的叫声,但或许是认出了这些人是常随陶公的,又或许是经过激战已力竭,它们并未攻击,只是扑棱着翅膀,缓缓向四周飞散开去,让出了通道。

家丁们小心翼翼地将陶公背起。就在这时,远方又传来了一声狼嚎,隐隐约约,似乎还有应和之声。一个见识较多的家丁脸色煞白,惊道:“不好!这狼是在呼唤同伴!若是狼群来了,我们这几个人根本抵挡不住!”

众人闻言,悚然色变,再不敢耽搁。管家对着空中盘旋未去的鸦群,郑重地拱手深深一揖,然后急声道:“走!快走!” 一行人护着昏迷的陶公,几乎是脚不点地,以最快的速度向城中奔去。

回到陶府,已是后半夜。阖府上下见老爷被背回,衣衫脏污,昏迷不醒,顿时乱作一团,女眷们更是吓得哭出声来。慌忙将陶公安置在床榻上,一探鼻息,竟还有温热气息,再摸胸口,心跳虽然缓慢,却平稳有力。夫人稍定心神,急忙命人去请城里最好的大夫。

大夫匆匆赶来,细细诊脉,又翻看眼皮,良久,松了口气,对围在床前、面色惨白的家人们说道:“诸位放心,陶老爷脉象虽浮缓,却无大碍。此乃酒醉过深,兼感夜寒,一时昏厥。待老夫开一剂醒酒安神的方子,服下后好生休息,醒来便无事了。”

送走大夫,煎药服下。果然,不到一个时辰,陶公喉头“咯咯”作响,长长吐出一口浊气,缓缓睁开了眼睛。见满屋子亲人泪眼婆娑,围着自己,他一时茫然不解:“我……这是怎么了?不是在酒楼饮酒么?”

见他醒来,家人喜极而泣。夫人握着他的手,只是垂泪,说不出话。管家上前,将如何寻他不见,如何得更夫指点,如何在野外惊见狼踪,又如何目睹乌鸦舍命相护、惊走恶狼的经过,原原本本、绘声绘色地讲述了一遍。说到乌鸦如何聚成黑墙,如何奋不顾身与狼搏斗,如何有乌鸦伤亡,那领头大乌鸦又如何机智勇猛啄伤狼眼时,更是语气激动,眼中含泪。

陶公静静地听着,初时迷茫,继而惊讶,听到乌鸦筑墙护他时,已是不敢置信地睁大了眼睛,待听到有乌鸦为他而死,那领头乌鸦奋击恶狼时,他的身体微微颤抖起来。管家最后道:“……老爷,若非这些乌鸦拼死保护,拖延了时间,等我们找到时,恐怕……唉!” 他没有说下去,但意思不言自明。

陶公躺在床上,目光怔怔地望着帐顶,胸膛剧烈起伏。醉酒后的头痛已然消失,取而代之的是一种翻江倒海般的内心震荡。那些被他视为不祥、厌弃驱赶、甚至亲手砸死的黑色身影,此刻在他脑海中无比清晰生动地浮现出来。它们丑陋吗?是的,羽色黯黑,叫声刺耳。它们可憎吗?以前他笃定无疑。然而,正是这些“丑陋可憎”的生灵,在他醉卧荒野、命悬一线之际,展现出了远超人类的忠诚、勇敢与牺牲精神。它们没有因为他的厌恶和伤害而记恨、远离,反而在他最无助的时候,用最质朴、最直接的方式——用血肉之躯——回报了他每日撒下的那些食物,守护了他的生命。

他想起了朋友的劝诫:“行善之美,贵在无私……一视同仁,方是真正的慈悲。” 此刻听来,字字如锤,敲击在他的心上。他的善,原来一直带着偏见与分别,是有条件的、狭隘的。而乌鸦们的“义”,却是无条件的、超越恩怨的。自己以往的所作所为,是多么的浅薄、傲慢,甚至……残忍。

泪水无声地从陶公眼角滑落,浸入枕巾。那泪水里,有后怕,有愧疚,有震撼,更有一种豁然贯通的感悟。他仿佛透过这群黑色的鸟儿,看到了生命的另一种尊严与光辉,那无关外表美丑,无关世俗吉凶,只关乎一颗纯粹的心。

此后,陶公依然每日去那面山坡喂鸟。他准备的食物更加精细、丰盛。当鸟群再次乌云般汇聚而来时,他会特意将最好的豆面肉末,撒向那些安静落在边缘的黑色身影。乌鸦们起初还有些警惕,但很快,它们发现那个曾经掷石驱赶它们的人,眼中不再有厌恶与怒火,取而代之的是一种深沉的、近乎忏悔的柔和。陶公甚至能分辨出那只体型较大的领头乌鸦,每次看到它,他都会在心中默默道一声感谢与歉疚。

他不再觉得乌鸦的叫声难听。那“呱呱”的嘶鸣,在他听来,不再是死亡的预告,而是生命的呐喊,是荒野中不屈的号角,甚至,带着一种粗粝而真实的力量感。有时他会想,那夜保护他的呐喊,或许也是这般急切而勇敢吧。

海曲县的人们渐渐发现,陶公的善行似乎有了一些微妙的变化。他依然修桥补路,施粥济贫,但身上那种原本就有的仁厚之气,仿佛沉淀得更加深沉、更加宽广了。他依然会跟人们说起那晚的惊险经历,说起乌鸦的义举,每次说起,都充满感慨。有人问:“陶公,您现在不怕乌鸦不吉利了?”

陶公望着远方天空偶然飞过的黑点,轻轻摇头,微笑道:“吉凶在人,不在鸟。万物有灵,皆知恩义。是我等俗人,以偏狭之心,误读了它们。” 他的笑容平静而豁达,如同雨后的秋空,明净而高远。而那面山坡上的鸟儿,无论羽毛鲜艳还是黯淡,鸣声悦耳还是嘶哑,都继续享用着那份不再带有任何偏见的、平等的善意,年复一年,生生不息。