站在蔚县南关大街的巷口往里望,释迦寺的飞檐正从民居的灰瓦间探出来,像一头蜷在市井里的老兽。光绪年间的《蔚州志》里就那么寥寥几笔:元代是庵,明洪武年间由指挥周房改建为寺。没有惊心动魄的兴衰史,没有权倾朝野的修建者,连寺里的碑刻都被挪去盖了猪圈或垫了墙根,字里行间的往事早被岁月泡得发涨,捞起来只剩几缕模糊的墨迹。可就是这座看似普通的寺庙,却藏着能让建筑学家半夜睡不着的秘密。

跨进山门时,鞋底碾过的碎石子说不定是元代的遗物。前院的天王殿檐角垂着几串铜铃,风一吹就叮当乱响,倒像是在提醒来人:别看现在规规矩矩,这院子里藏着不少"后来者居上"的把戏。最打眼的当属中殿的歇山九脊顶,青灰色的布瓦层层叠叠,前坡73垄,后坡73垄,两山各55垄,数起来像在数一串刻意藏起密码的珠子。可凑近了看就会发现猫腻——正脊上的吻兽新得发亮,一看就是近年补配的,反倒是那些沟头滴水,有的刻着简单的弧线,有的爬着模糊的兽面,混在一堆新瓦里,像一群混进课堂的老顽童。懂行的人说,那兽面沟头说不定是明代的原物,当年工匠一锤子一凿子刻出来的狠劲,到现在还能从残损的边角里瞅见几分。

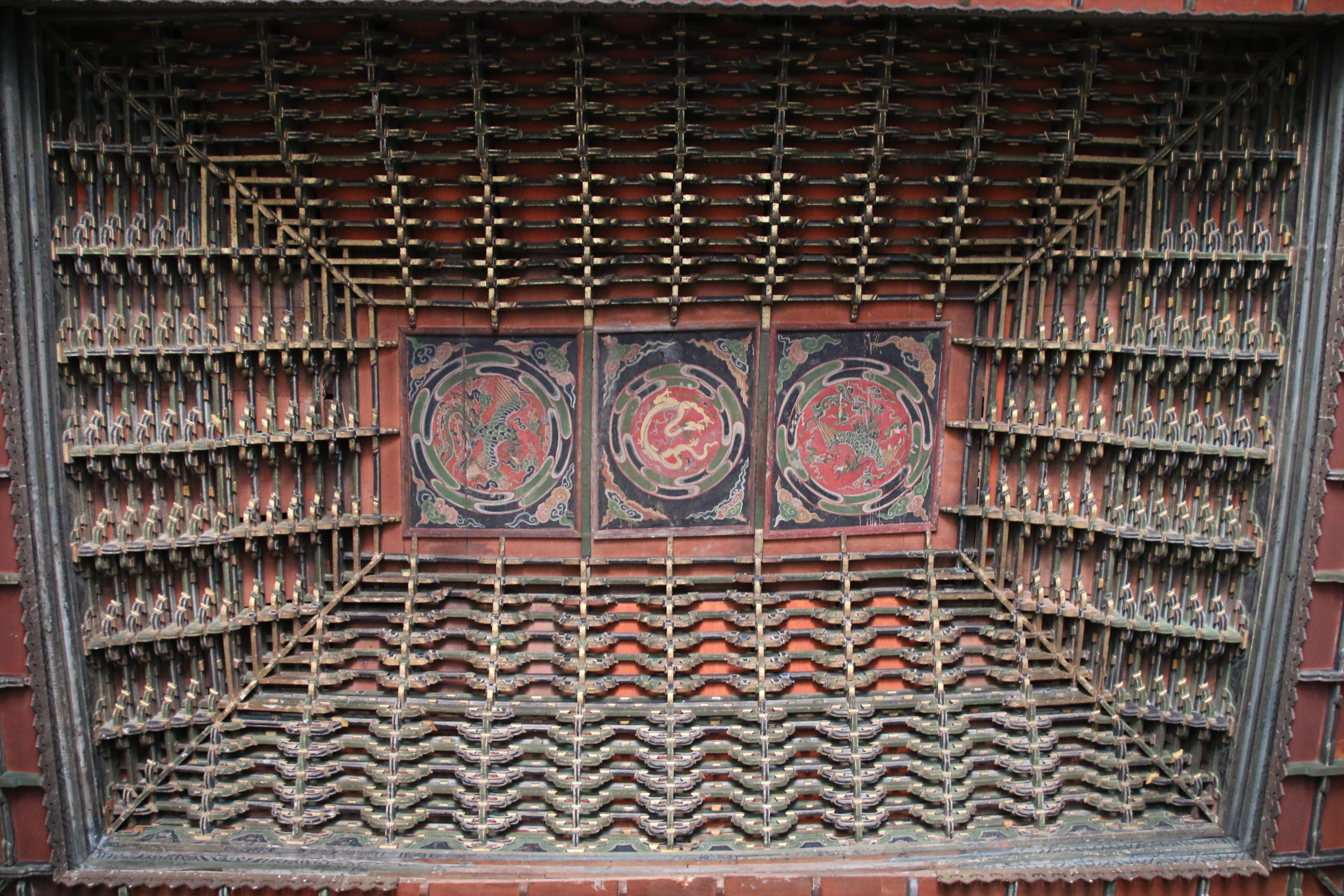

最让人摸不着头脑的是中殿的"肚子"。按规矩,这殿本该是"砌上露明造",梁架斗拱全都敞亮着,像壮汉敞开衣襟露出结实的筋骨。可不知哪个年代的工匠,偏要在头顶加一层天花藻井,把原本坦荡的空间遮了个严严实实。抬头望去,明间前部并排放着两个长条形井口,天花板上的纹路早就被香火熏成了深褐色,倒像是谁在上面泼了两碗浓墨。再仔细看那些支撑藻井的斗拱,每一朵的拱斗都被抹去了正面一角,小斗做成菱形,明明是承重的家伙什,偏要削去棱角,透着股说不清道不明的秀气。这手法眼熟得很——城北灵岩寺大殿的藻井就是这路数,那可是王振当年耗巨资修的家庙,斗拱上都恨不得镀三层金。一个是武将周房主持修建的佛寺,一个是权宦王振的私人庙宇,怎么藻井的眉眼长得这么像?有人说,是明代哪位工匠跳槽时把手艺带了过来,就像厨子换了饭馆还带着自己的秘方;可也有人犟嘴,说不定是周房当年偷偷仿了灵岩寺的样式,一个武将学太监的审美,这里面藏着多少没说出口的心思?

更蹊跷的在明间后部。那里的藻井突然矮了半截,井口刚好跟后檐柱的斗拱齐平,被分成三个小井口,两侧正方形的像两块方印,中间长方形的像条玉圭。这种斗八藻井本是佛殿里的常客,可把它硬生生压低一截的做法,就像给巨人套了件短褂,怎么看都透着股拧巴。有人说这是后来修缮时的无奈之举,当年可能是梁架朽了,不得不加层藻井遮掩;可盯着那些菱形小斗看久了,又觉得不像将就——每一朵斗拱的角度都严丝合缝,像是早就盘算好要在这儿藏个机关。旁边次间的藻井又是另一个路数,覆斗状的井口方方正正,像个扣过来的木盒子,前后剩下的地方盖着天花板,倒像是给这"盒子"配了两块护板。一座殿里藏着好几种藻井样式,就像一个人穿了好几件不同风格的衣服,到底是工匠的心血来潮,还是几代人不停地给老建筑"穿新衣"?

绕到东西山墙根下,墙皮剥落的地方能看见里面的玄机。灰层底下隐隐透出金色的光斑,用手轻轻一抠,就能看见沥粉贴金的残片,像谁把星星碾碎了嵌进墙里。这些壁画藏在厚厚的灰层下几百年,没人知道画的是佛经故事,还是当年建寺的场景。有人说该把灰层全铲掉,让这些壁画重见天日;可也有人怕,一铲子下去,说不定连带着明代工匠的指纹都给毁了。就像那被改作他用的碑刻,说不定哪块就压在邻家的猪圈底下,碑文中说不定就写着这寺庙真正的来历——它可能不是周房所建,只是借了这位武将的名头;它的藻井可能不是仿自灵岩寺,反倒是灵岩寺抄了它的样式。

夕阳西下时,中殿的影子会拉得老长,把前院的地砖铺成一幅明暗交错的画。那些被香火熏黑的藻井在暮色里渐渐模糊,倒像是在说:别费心思猜了,我就是一座普通的寺庙。可当风吹过斗拱,那些被削去一角的小斗发出呜呜的声响,又像是在反驳:我藏了这么多秘密,怎么可能普通?香客们烧完香就走,没人在意井口里的纹路;建筑学家拿着尺子量来量去,也说不准那些斗拱到底是哪个年代的手艺。或许这就是释迦寺最妙的地方,它不像灵岩寺那样把野心刻在龙纹里,只是把往事掰碎了,混在瓦当、斗拱和壁画的残片里,让每个来这儿的人,都能捡着一块属于自己的谜题。

说不定哪天,邻家拆猪圈时挖出一块带字的石碑,上面的文字会推翻所有猜测;又或者,哪位工匠的后人在族谱里发现一句"曾修蔚州释迦寺",就能解开藻井的身世。可现在,它就这么安安静静待在南关大街上,看着疾病控制中心的玻璃幕墙反射着阳光,看着巷子里的老人们坐在门口择菜,把所有的秘密都藏在那些被抚摸得发亮的斗拱里,等着谁来跟它好好聊聊天。