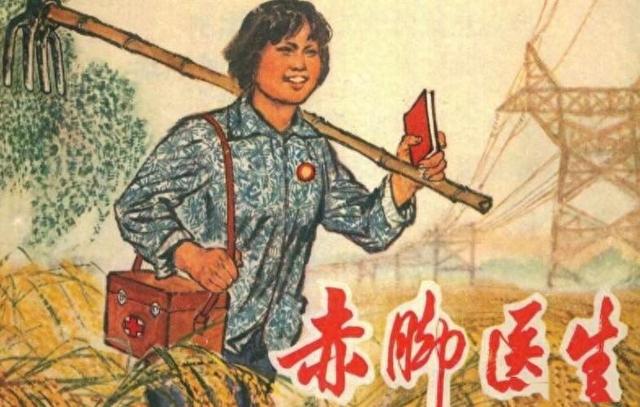

此文献给曾经扎根于乡村之中,不辞辛苦不计报酬,为村民治病救死扶伤,散发人道主义关怀精神的赤脚医生

在二十世纪六七十年代,新中国建立不久,一切百废待兴,农村医疗条件薄弱,在广大农村地区还没有出现诊所,农民看病难是一个很大问题。

当时,农民生病了要么没钱买药看病,要不就熬一碗米汤、喝一碗热水、蒙着被子出汗躺在床上等着自愈,要么需要走十几里路、几十里路到公社卫生所。路程如此遥远,一旦遇到急症或重病、传染病,只能等死。

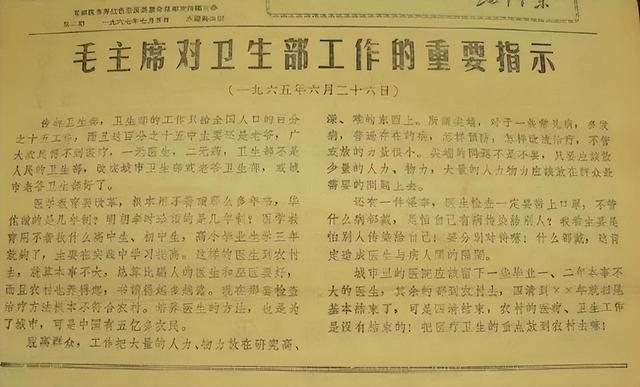

毛主席批示培养农村医疗工作人员这一切如1965年6月26日,时任卫生部部长钱信忠向毛泽东主席汇报工作指出的:

“国家高级医务人员70%在大城市,20%在县城,只有10%在农村;医疗经费安排比例75%发放到城市,农村只占25%。”

当时,毛主席听完之后很震怒,对农村卫生医疗情况表示非常不满。针对中国广大农村缺医少药、缺乏医务人才、看病困难等问题,提出在农村培训不脱产卫生员的战略构想,就是培养为广大农民看病的农村医疗工作人员。

在毛主席号召下,广大农村兴起了培养农村医疗人才培训机构。最早的农村医疗人才培训机构,是在1965年,上海川沙县江镇公社开始实施速成培训班。培训班的学员学习医学常识和常见病的简单治疗方法,学完之后,可以直接回公社当卫生员。

这一种短又快的培训班,虽然不能培养医学专家和医术精湛的医生,却能为广大农村培养懂医学知识的卫生院。这些卫生院可以到农村公社普及卫生知识,解决农民群众感冒发烧、跌打扭伤等小病小痛。

赤脚医生群体的兴起由于上海的典型示范作用,全国各县成立了人民医院、在公社一级成立卫生院,在村里设卫生室,从而构成农村三级医疗体系。卫生部开始组织对农村知识青年的医学培训,借此充实卫生室,有更多卫生院能服务于农民。

这样,一个“半农半医”的群体由此迅速崛起。之后,经过当时媒体报道宣传,这些农村医疗工作人员又被命名为“赤脚医生”。赤脚医生的称谓最早来源于南方,因为大多数赤脚医生来自于南方。南方人大多数都是种植水稻,经常需要赤脚劳作,自然又叫做“赤脚医生”。

这些赤脚医生不像一般的医生,缺乏专业又系统的医学知识,一般是兼顾家里的农活,一边帮农民看病。给外人的形象,大多数是头戴斗笠,身背药箱,挽着裤脚,经常一人兼两职。

赤脚医生主要有三部分来源,第一是医学世家子弟。这些子弟父母祖辈都是从医,本人是高中毕业又略懂医术病理的农村青年。第二是上山下乡的知识青年,这些知识青年被安排到县卫生学校进行简短的培训之后,掌握了基本的医药卫生知识,满足基层民众的看病需要,可以进村入户开展医疗工作。第三是在毛泽东思想武装下,一些只有高小文化或者初中文化的农民或者闲杂人员,白天出门问诊或下地干农活儿,晚上挑灯夜读,刻苦学习医学理论知识,借此成为卫生员和“赤脚医生”。

赤脚医生之培训

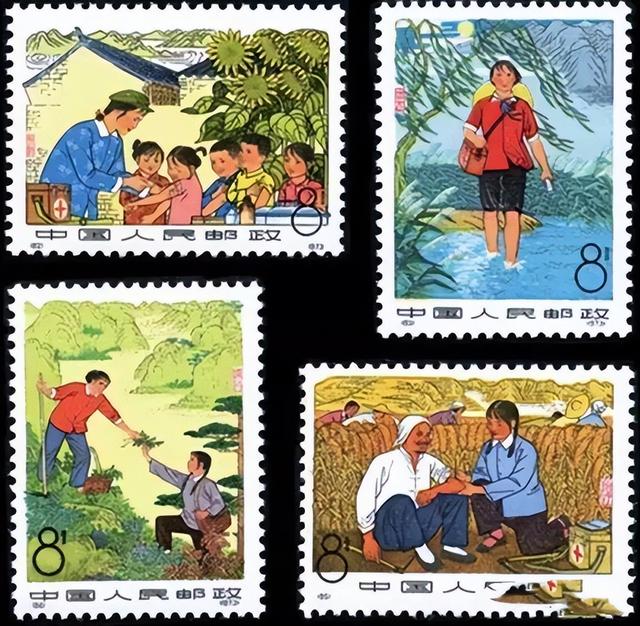

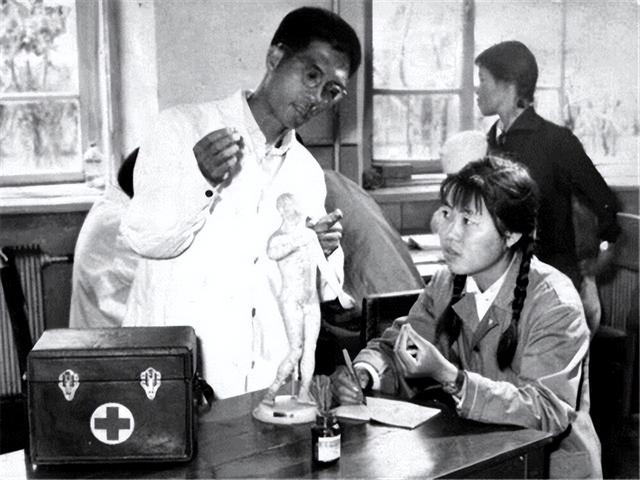

赤脚医生之培训赤脚医生有些为了提高医术,有些拿自己做实验,练习针灸和注射的技巧,争取帮群众看更多的病。赤脚医生的推荐和培训的基本流程大概是,当地农民集体推荐——公社审批——训练班短期培训——培训费用生产队负担——培训结束后,返回农村开展赤脚医生的工作。

1968年12月5日,《人民日报》头版头条刊登了标题为《深受贫下中农欢迎的合作医疗制度》的调查报告,详细介绍了湖北乐园公社搞合作医疗的经验。

这样,“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,《人民日报》是当时政治舆论风向标。之后,犹如今天的网红,在媒体的推波助澜下,医疗合作社在全国农村广泛兴起,赤脚医生如雨后春笋一样涌现,散落在广袤又偏僻的农村。

截至 1971 年,每个公社至少配有4至6名赤脚医生,一个地区少则数千,多则上万,到“文化大革命”结束时,赤脚医生数量达到了最高峰,大约为500万。

赤脚医生的工作赤脚医生首先是农民,平日和农民社员一起下地劳动。村民有病时候,就去问诊。可谓是放下药箱下地,背起药箱出诊,靠着生产队的工分生活。所以,赤脚医生就生活在村民中间,可以随叫随到,不分时间地点天气状况。在农闲时候,无论刮风下雨,还是白天夜晚,都要走乡串户出诊,报酬大多由生产队支付,和社员一样记工分,国家给予少量的补助。

可以看到,赤脚医生户口在村里,家眷在村里,社会关系在村里,不会像城里的巡回医疗队来去匆匆,是扎根于农民群众之中的医生。

赤脚医生由于没受过系统的理论学习,医学和病理等知识比较低,难以治疗复杂的疾病,只能治疗擦损外伤、头痛身热等小病。虽然村民患的是小病,却一般是没空到大医院看病,到县城的交通不方便,再加上大医院看病费高。赤脚医生的问诊,就是解了燃眉之急。

赤脚医生也承担当地农民的卫生防疫保健工作。赤脚医生经常为村民免费注射麻疹疫苗、小儿麻痹疫苗、卡介疫苗,承担全村公共卫生防疫工作,保障村民的身体健康。由于赤脚医生救死扶伤,村民都是非常敬重赤脚医生,认为是救命恩人,尊敬程度也胜过了村干部。

赤脚医生的辛苦农村赤脚医生是相当辛苦,由于没有固定的薪金,每个月只能领大队一些补贴,有的只是以生产队记工分的方式代替薪酬。这一种微薄的补贴和工分,解决不了生活的开支。因此,为了贴补家用和赚更多的钱,赤脚医生白天还赤着脚参加生产队劳动,夜晚挑灯自学医学知识,体力劳动和脑力劳动,可谓非常辛苦。

当时,农村医疗设备十分简陋,医疗技术也落后。赤脚医生一般都是穿着白大褂,背着一个印着鸡蛋般大的红十字药箱,里面就是一支针筒、几片普通的药片、几块纱布。这些赤脚医生走家串户去发药,讲解预防知识。如此疲倦,通常一天吃不上一顿饭,睡不了一次安稳觉。

当时农村医疗资源紧张,很多赤脚医生都是赶鸭子上架。为了寻找药物,赤脚医生经常去乡间采草药,用草药治疗村民的疾病,治病时候也懂得中西医结合,无意也弘扬中医文化。

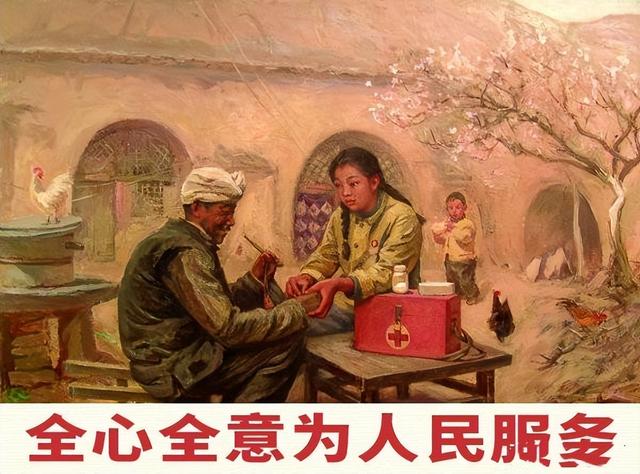

赤脚医生虽然薪水少,工作辛苦,赤脚医生都是尽职尽责,全心全意为人民服务。这些赤脚医生无论是深夜还是风雨交加的日子,只要病人需要,都会亲自赴诊,认真为病人看病打针服药物。当看到自己治不好的病,也建议村民去医院治疗,有时候也亲自陪去。

赤脚医生治病收费不高,只收回成本钱。当治病的病人是困难户和五保户,通常不计报酬主动送药,那可是倒贴成本,也是具有医者仁心的胸怀。

六七十年代,赤脚医生群体存在的伟大意义:第一,为当时占中国人口数量最多的农民,提供基本的卫生健康服务保障。在六七十年代,中国人口的平均寿命,从60年代的48岁提升到80年代的67岁,乃是赤脚医生做出贡献。

第二,降低了农村新生儿和孕妇的死亡率,以及儿童夭折率。婴儿的死亡率从60年代初的20%-30%,在七十年代末变为3.7%。

第三,严格控制了疟疾、流脑、流感等疾病在农村的流行,消灭了血吸虫和天花等恶性传染病在农村的流行。

第四,过去农民生病,一般请算命先生或者用迷信思想方法治疗。赤脚医生群体的存在,用朴素的道理和管用的药物,为很多家庭驱散了农民在普通病症上封建迷信的禁锢。同时,赤脚医生也对农民传播了现代医学知识,成为农民的医学启蒙。

第五,很多赤脚医生本身就是中医,治病也是传播了中医文化。同时赤脚医生大老远为村民治病,树立了救死扶伤的光辉形象。

可以看到,毛主席提倡建立起来的公共卫生体系和赤脚医生制度,在经济水平相对薄弱的情况下,在短时间内解决五亿农村人口的医疗保健问题,建立接近覆盖全民的医疗保障体系,这是世界上很少有国家能做出的壮举。

赤脚医生在全世界的走红

赤脚医生在全世界的走红1972年,美国斯坦福大学几位学者千里迢迢来到中国,进入了中国东部农村,采取了许许多多扎根于农村生产队的普通赤脚医生,然后用镜头记录了他们开展防疫疾病宣传,以及用传统中医针灸、火罐等帮助村民治病的情景,拍摄成一部长达52分钟的《中国农村的赤脚医生》纪录片。

这一部纪录片在国际上引起了强烈反响,“中国赤脚医生”由此进入了西方国家视线。在那纪录片中,给人印象最深刻,就是一个即将临盆的孕妇躺在手术台上,肚子上插满了银针,却正在笑容满面与周围医生聊天,丝毫看不到生孩子的痛苦。

这一部纪录片,也让世界人们看到了中国的针灸文化,世界人们对中国的赤脚医生也格外关注,甚至邀请中国派赤脚医生代表去参加世界卫生会议。

赤脚医生为世界关注

赤脚医生为世界关注于是,在1974年,世界卫生会议在瑞士日内瓦召开,王桂珍作为中国赤脚医生代表参加了会议,在大会上做了大约十五分钟的发言,表达中国赤脚医生在工资微博和医疗匮乏的情况下,依然热衷于为村民治病,乃是为人民服务的崇高境界。

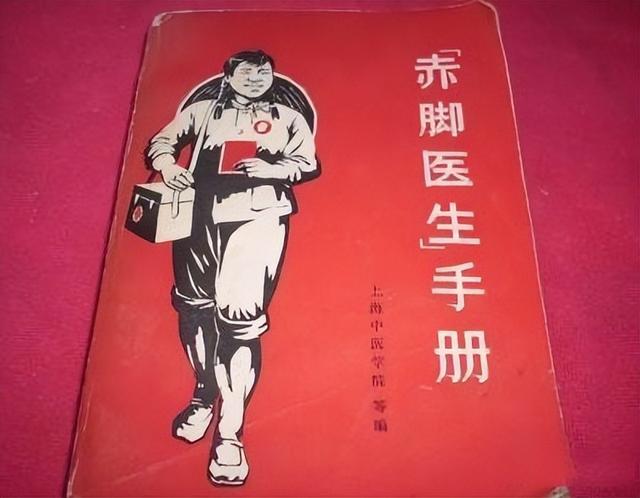

这样,世界兴起了“中国赤脚医生热”。顺便提及,当时国家为了提高赤脚医生的医疗水平,曾组织上海中医学院、浙江中医学院等单位,集体编著一本图文并茂、通俗易懂、内容丰富的《赤脚医生手册》,在国内发行超过了120万册,当时乃是仅次于《毛选》的畅销书,对提高赤脚医生的医术帮助很大。

在赤脚医生在世界走红之后,这本书也引起了国际社会的关注,这本书先后被翻译为50多种文字,编印超过一千万册,在世界范围内公开发行,为世界欠发达地区医疗的普及发挥积极的作用。

可以看到,赤脚医生在世界的走红,乃是中华民族传统医道的胜利、毛泽东思想的胜利,更加是人民群众的胜利!

赤脚医生数量的减少在1977年,广大农村赤脚医生数量达到150多万。但是,在改革开放之后,中国经济的迅速崛起,中国实施家庭联产承包责任制,改变了公社生产队时代的大锅饭,激发了农民生产的积极性。由于分产到户使家里的劳动力需要增多,为了多种地提高收入很多人都选择离开卫生所,农村赤脚医生也减少了。

另一方面,国家在各个乡镇设立了医院,匹配专业的医护人员和医疗设备,村民们也选择了去正规的医院看病。同时,政府对医生的任职要求有了提高,赤脚医生需要培训,具有合格的条件和资格才能开卫生诊所和治病,这使得缺乏专业知识的赤脚医生也消失了。

在过去担任赤脚医生大多数是识字的知青,很多知青在改革开放后返城,或者参加高考入大学,这也使农村赤脚医生减少。

在客观上说,赤脚医生这一群体的消失,也反映了改革开放后农村的进步。因为医生是专业性很强的工作,责任重大,一不谨慎就会误人的性命,自然需要在农村建立正规的医院解决农民看病难的问题。赤脚医生在当时存在,是为了解决农村落后的医疗卫生问题。

结语虽然“赤脚医生”成为了历史的名词,但是在六七十年代,赤脚医生在田间背着药箱,挨家挨户为村民医疗服务的情景,成为那个年代农村人温暖的记忆。

在1996年12月17日,联合国第七任秘书长安南回答记者的问题时,认为非洲国家应该积极借鉴中国赤脚医生制度,帮助非洲解决艾滋病问题。看来,中国赤脚医生群体虽然消失,但这一种模式是非常值得世界不发达的国家学习。